隈研吾展——走向建筑与都市的未来

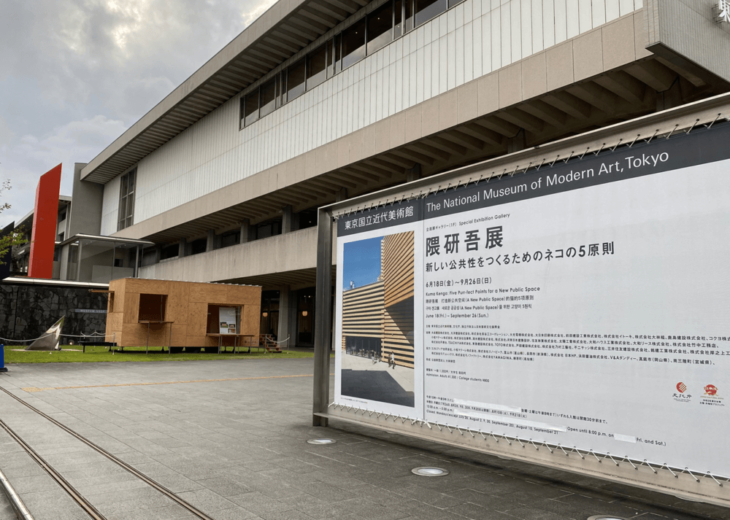

图1:“隈研吾展”会场,2021年,东京国立近代美术馆

三浦笃(东京大学大学院综合文化研究科教授)

三浦笃教授

2021年9月中旬,三名日本人被美国《时代》周刊评选出了2021 年的“百大影响力人物”。对大谷翔平(美国职业棒球大联盟选手)、大坂直美(网球选手)这两位在世界范围内备受瞩目的著名运动选员入选都能点头赞同,但是建筑师隈研吾被选上可能让人稍感意外。但是,这是只有明白的人才能明白,我自己也感受到了《时代》杂志的见识。

没错,隈研吾是众所周知的2021年东京奥运会主会场的日本国立竞技场的设计者。然而,仅凭是世界规模的运动盛典的会场设计者,没不会进入100人排行榜中。正如大谷选手的活跃的改变了职业棒球概念,大坂选手给女子职业网球界吹入了新风一样,隈研吾给建筑带来了新的视觉效果,在世界各地广泛从事着改变人与建筑物关系的工作,才有幸被选入“百大影响力人物”之一。

隈研吾的建筑因积极使用木头、石头等材料而闻名。例如,在枥木县那须町芦野采伐的芦野石组成的“石头美术馆”(2000年),沿着法国的贝桑松河岸建成的由木材制成的文化复合设施“贝桑松艺术中心与音乐城”(2013年)所示尽量避开使用混凝土、铁等传统人造材料(但,木材和铁的混合构造也是可能的),使用扎根于当地的自然材料。而且,建筑并不是高耸入云、具有强烈的自我主张、以设计和表现性引以为傲,而是采用以低层、不显眼的构造,与周围环境和谐共处为目标的设计。关于其存在方式,隈研吾自己将其形容为“负建筑”,可以说这与至今为止的现代主义、后现代主义的建筑有着根本性的不同想法。对于隈研吾来说,建筑师的职能已经不是进行独创自我表现的艺术家和设计师,而是贴近人和环境,调整多样条件的制作人。

日本国立竞技场的建设可以说是其业绩的象征。在最初的竞标中被选出的解构主义建筑的旗手萨哈·哈帝提出了压倒周围环境的崭新设计,但几经周折之后,以设计建造模式(Design-Build), 浅析项目管理(Design-Build)模式重新进行了竞标,最终设计交给隈研吾和大成建设的团队。隈研吾的设计与哈帝的设计根本不同的是,极力降低竞技场的高度,大量使用从日本各地运来的木材,实现了与明治神宫外苑的森林相协调,最重要的是实现对人友善又环保的建筑。这个国立竞技场作为东京奥运会的主会场,已经被我们很所熟悉,但是从动态鲜明的哈帝方案改为平稳而细腻的隈研吾的方案,不仅仅是外观造型,其背后也有建筑思想转换的故事。与用混凝土和钢铁制造巨大的建筑物来推动资本主义经济的传统建筑不同,在利用扎根于当地的自然材料(特别是木材)的同时,实现了让利用者也能感受到亲切和余裕的规模恰到好处的建筑目标。

2020年11月至2021年9月,在高知县立美术馆、长崎美术馆、东京国立近代美术馆举行了以隈研吾的建筑为主题,思考建筑未来的展览会于巡回展。我在东京看了《隈研吾展:塑造新公共性的5个“猫”原则》,再次感受到了这位建筑师的先见性、独特性和潜能(图1)。同时,通过浏览了隈研吾的几部著作,重新认识了围绕建筑的各种问题。关于隈研吾对建筑素材的追求和纤细的感觉,在东京站画廊举办的个展《隈之物:隈研吾的物质呢喃和物质絮语》(2018年)中通过使用10种材料(竹、木、纸、土、石、金属、玻璃、瓦、树脂、膜、纤维)的共75个项目被表现得淋漓尽致。

此次展览的对象是隈研吾设计的公共建筑,也包含了重新考虑新冠疫情中公共空间的存在方式的意图,让人思考建筑的现在和未来。

此次展览中提出的《隈研吾展:塑造新公共性的5个“猫”原则》是“孔”、“粒子”、“柔软”、“倾斜”、“时间”这五个原则,在第一会场根据这些视点对隈研吾的公共建筑进行分类,并使用模型和影像呈现隈研吾的建筑魅力。

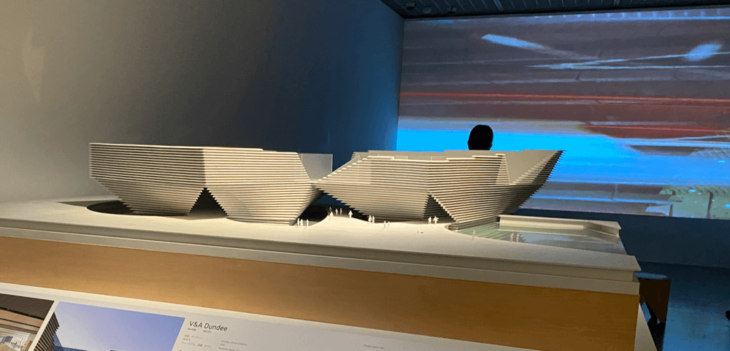

展示的代表作有带屋顶的广场,作为地域社区发挥作用的《阿偶蕾长冈》(2012年,新泻县长冈市,“阿偶蕾”是当地方言,意为“在此相会”),在建筑物的中央贯穿着开放的空间,具有开放感十足的“V&A邓迪分馆”( 入选美国《时代》杂志评选的“2019年度全球最佳旅游景点”)(图2)。均是能让人感受到连接人与物之间“孔”的力量和可能性的代表作。

图2:V&A邓迪分馆(V&A Dundee)2018年,英国邓迪

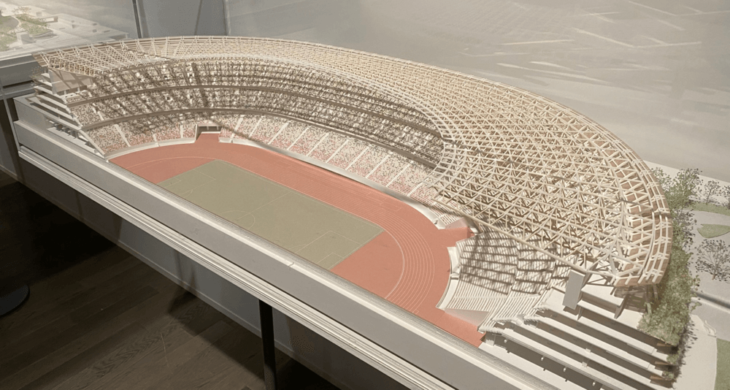

还有,常见于日本传统建筑中的小直径木材的集合体应用于巨大建筑的“国立竞技场”(图3)和参考木匠的“地狱组装”(图4),用细木材制作出像森林般空间的“微热山丘”(2013年东京港区),这些建筑将木板和细长的木材作为“粒子”聚集起来,将建筑向外开放。

图3:国立竞技场 2019年,东京都新宿区 |

图4:从“地狱组装”中得到提示的“编织木材” |

从针对硬的柔软性中重新考究人体和建筑的关系的展览环节中,有采用了“膜构造”的大屋顶,组合了铁和木头集成材料的“高轮Gateway站”(图5),酝酿出了往昔木造车站的温暖和柔和的印象。

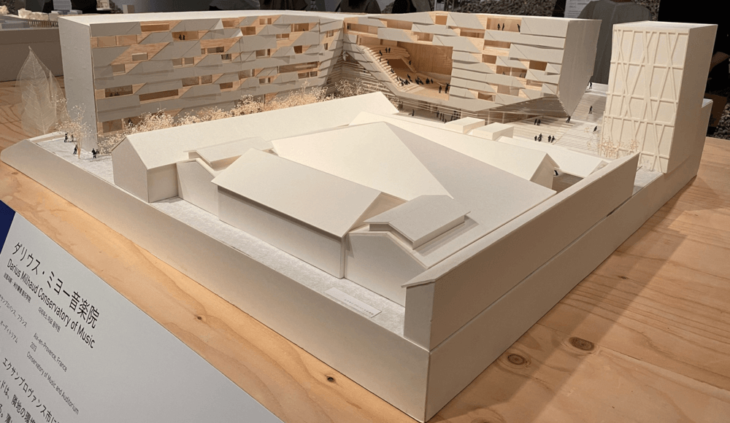

另外,在根津美术馆(2009年东京港区)和达利乌斯・美优音乐院(图6)中看到的“倾斜”的构造,虽然是在隈建筑中常见的要素,但却有着既不是水平也不是垂直的自由倾斜的效果。

图5:高轮Gateway站 2020年,东京都港区

图6:达利乌斯・美优音乐院 2013年,法国,普罗旺斯地区艾克斯

最后的“时间”,作为保留过去记忆、使建筑物再生的例子,有银座的第五代歌舞伎座(2013年,东京都中央区)等,本次展览的“时间”不仅意味着过去的记忆,也意味着随着时间的流逝而变得模糊不清和老化。据介绍使物体变弱、让其输的手法,和变小(粒子化)、变软、变斜的手法具有异曲同工之妙。

有趣的是,隈研吾想出以上五项原则的契机来自,新冠疫情之后,他在自己居住的东京新宿区神乐坂观察猫的生态。从建筑物外面的空间、建筑物的缝隙里来回移动的猫那里得到了启发,在调查猫和城市空间的关系的过程中,发现了“创造新公共性的猫的五个原则”。

在第二会场,以贴近猫咪的形式,明确了这一过程。“像变成粒子穿孔而过、斜向移动的猫那样,设计出柔软、柔和、纤细的空间”,这些或许就是标榜着“弱建筑”、“负建筑”的隈研吾的想法。也就是在那里,才能看到未来公共空间的存在方式。

[为日本外交政策论坛特别撰稿。]