极小庭园—盆栽

依田徹(远山纪念馆学艺课长)

日本紫茎(学名Stewartia monadelpha)的盆栽(昭和纪念公园)笔者摄影

依田徹(远山纪念馆学艺课长)

盆栽是用花盆将植被控制在小小的状态培育的文化,在修剪形状上需要花费工夫和时间。盆栽最低限度需要每天浇水等保养,需要修枝剪叶和挂铁丝,有时也需要用工具削树皮。盆栽在浅花盆里放入小树木来制作生活风景。因此,盆栽可以看作是一个庭院。城市居住空间有限,在公寓的阳台上可以看到像庭院一样欣赏盆栽的人们。

在镰仓时代(1185-1333年),被称为“盆山”的样式先于盆栽。由树木和石头构成的一种“箱庭”,就像实际尺寸的庭园一样欣赏景色,体验庭园。盆山通常放在贵族家院子里建造的架子上。盆山就像俄罗斯套娃一样,大庭院里套着小庭院。虽然盆山的人气逐渐衰退,但现在的盆栽样式之一的“附石盆栽”可以看作是盆山的子孙。也有与现在的盆栽非常相似的被称为“钵木”,长期修养一棵矮树。根据吉田兼好(1283-1352年)的《徒然草》记载,镰仓时代末期的人们因为美的理由喜欢扭曲树木的奇特样式。江户时代(1603-1867年),人们喜欢制作极端扭曲的树木。这种样式被称为“扭曲造型”或者“曲物型”,明治(1868-1912年)以后就消失不见了。

从明治末年到昭和年代(1926-1989年),确立了现在盆栽的独特思想。盆栽世界开始以模仿自然、遵循自然规律为目标。这与面向人工、造型艺术的扭曲造型不同。这种对自然的重视,被认为是受到了西方文学中自然主义的影响。在现代盆栽的世界里,人们实践着收集被称为“取山”,也就是取之于自然中生长成复杂形状的树木,更重视超越人造盆栽的自然创造力。盆栽的特点在于既不能分为“自然”也不能分为“艺术”。在超越现代框架的地方,潜藏着现代盆栽的意义和可能性。

盆栽是庭园吗?

所谓“盆栽”,是指将种植在盆里的树木控制在很小的状态进行管理,花费时间和工夫进行修剪型状的文化。以每天浇水为基础,需要修枝剪叶和挂铁丝,有时也需要用工具削树皮。“盆栽”是在有限的盆里空间里使用树木创造景观,可以看作是一个庭园吧。城市居住空间有限,在公寓的阳台上可以看到像庭院一样欣赏盆栽的人们。

另外,盆栽的特征在于,工匠通过技术将其制作得很小。在明治时期外国人的访日旅行记中也能看到对这种盆栽的惊叹。现在也被各国认为是“东洋的神秘”。“禅”经常说是盆栽的关键词,说穿了,这是一种无法从理论上解释的就像黑匣子一样不可思议的东西。

日本紫茎(学名Stewartia monadelpha)的盆栽(昭和纪念公园),根部景色 笔者摄影

从历史角度来看,将盆栽视为缩小的庭园也未为不可。在拙著《盆栽的诞生》(大修馆书店,2014)中,考证盆栽是从江户时代末期到明治时期的中国文化爱好者中诞生的。没有亲眼看到中国的日本人,在收集来自中国的进口产品的过程中,想要再现憧憬的中国的“文人画(南画)”、“煎茶”、“盆景”等一系列和中国相关的兴趣爱好。

但是,作为盆栽的前史,镰仓时代已经有了“盆山”样式。这也是树木和石头组合而成的一种类似箱子般型状,称作“箱庭”,看室町时代(1336-1573年)京都相国寺僧人的日记《荫凉轩日录》等,可以知道彷佛鉴赏者变小了,迷失在景观中进行欣赏。这种盆山是在富贵人家的庭院,放在和窗户外廊道一样高的架子上。也就是说,在庭院中建造了一个小庭院,是一种像俄罗斯套娃一样的嵌套结构,这也是其一大特征。

从描绘纪州德川家庭园(现赤坂御用地)的《赤坂御庭图画帖》(和歌山市立博物馆收藏)中可以确认,这样的“盆山”在江户时代的大名庭园中还存在。虽然在近代逐渐没有人气,但可以认为现在也可以看到的“石付盆栽”是其后裔。从这个意义上来说,江户时代流行的“箱庭”等可以看作是“盆山”一个“亚种”形式吧。

还有一种被称为“钵木”的盆栽。这是对一棵树木花时间和工夫进行栽培,接近现在的盆栽。但是,在镰仓时代末期,从《徒然草》的记述中推测,当时喜欢故意制作出扭曲等奇形怪状的倾向很强。

这种喜欢扭曲树木的嗜好在江户时代得到了进一步的推进,产生了极端扭曲的树木。这种经常被称为“扭曲造型(曲物型)”的样式,在明治时代以后被改正而消失了。这是因为最初受上述中国爱好的影响,后来由受到来自西方的“自然”的价值观的影响所致。

作为爱好的盆栽

但是,盆栽包含着与庭园不同的要素。其中之一是享受以每天浇水为首的保养,具有实践型爱好的要素。有时会发生树枝等部分枯死的现象,需要改变树枝伸展的样子。面对这种不如人意的树木出现的问题,享受耐心地与其相处的态度才是“盆栽”的重要精髓。

另一个是收集盆栽的乐趣。除了上述大名庭园的绘图外,在浮世绘中描绘的平民层庭院里也能看到“盆栽”排列的样子。收集丰富多彩的品种,选择适合那树的盆钵,符合日本人收集习惯。

从明治到昭和时期,特别是在政界要人之间也流行盆栽。西园寺公望(1849-1940年)和大隈重信(1838-1922年)等元勋的名字在其列,此外,可以例举的有战后的吉田茂(1878-1967年)和岸信介(1896-1987年)、近年的河野洋平(1937年)等人。拥有盆栽装饰庭院,彰显社会地位,各种盆栽展作为自我表现的场所也发挥着作用。

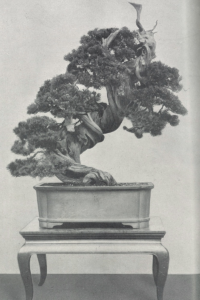

昭和年代二战前期盆栽展的样子

《全日本美术盆栽写真集》博文馆,1939

但是另一方面,只要有树木、泥土和花盆,谁都可以享受种植盆栽,有跨越阶级的特点。实际上从江户时代到明治时代活动的花匠内山长太郎(1804-83),在庙会上认识了富山藩的世子而成功,被称为“花店太阁[1]”的发家故事广为人知。

作为“艺术”“文化”的盆栽

与作为兴趣爱好的盆栽相比,从“艺术(美术)”的视点来论述盆栽的造型就很困难。因为盆栽是活的不断成长,最大特特征是没有完成的时候。再加上树木的寿命比人类还长,所以会从人传给人,跨越世代传承下去。也有新的主人会进行大规模的修改,盆栽不能保持始终如一的造型美。看一年四季不断变化的落叶树的盆栽(在盆栽界被分类为“杂木”)就会一目了然。

在盆栽相关人员中,也能看到想把盆栽称为“艺术”的人。也有人将枯死的枝条做成白色留下来,强调造型的“神”、“舍利[2]”等,有与现代艺术相通之处。但是原本作为“艺术”一词来自拉丁语的“Art”,意思是“创造出自然中没有的东西的技术”,在西方美学中,将人类无法参与的“自然美”和人类产生的“艺术”相对。因此,对于在大学专攻美术史的笔者来说,将每天变化的树木称为“艺术”,有一种抵触感。

例如,埼玉市大宫盆栽美术馆收藏的“花梨”,在照片上留下了昭和初期根津嘉一郎(1860-1940)持由时的样子。之后归佐藤荣作(1901-75)所有,经手岸信介后,现在归埼玉市所有。当时还是纤细婀娜的身姿,不过,经过了约100年的时间,现在树干长得粗壮健硕,隆起的根抓住着土。这是树木本身的成长创造出的造型,不能认为是属于人类活动创造出的“艺术”。

另外,如上所述,盆栽是近代即席制作的文化,历史积累很浅。特别是从江户时代的“钵木”改作成“盆栽”的历史来看,并没有古典名作。如果把文化的成熟从古典样式确立后,在从中摆脱出来,再到样式的变化,来捕捉这一过程的话,盆栽有时会看起来像是没有成熟的文化早产儿。

经常有人主张盆栽的精神支柱是“禅宗”,或者从“茶道”中使用的“侘”和“寂”来说明,其实这些都是隐藏其不成熟的行为吧。从盆栽诞生的江户末期到昭和、平成时期,盆栽界疏于讨论“盆栽是什么”的内省,没有构筑对盆栽不感兴趣的人也能理解的盆栽理论。这与茶道世界试图将茶具定位为美术作品,并用“侘”这个关键词实现理论化的历史形成鲜明对比。

介于自然和人工之间

1938年被称为“佐竹家的真柏”的名木,白色的枝头被称为“神”。

《日本盆栽大观》丛会,1938年

但是,作为形成盆栽的理念,可以看到的特征是从明治时期到昭和时期,盆栽界以“自然”为规范,有争取重现自然的历史。从历史上看,这与以人工造型美为目标的江户时代的“扭曲造型(曲物型)”形成了鲜明的对比。这种对“自然”的强调,应该是受到了源自西方文学的“自然主义”的影响。近代的盆栽界采取了采集在自然界生长成复杂形态的树木(称之为“取山”),尊重人类创意无法企及的部分的手法。也就是说,从自然界中吸收了非人类的要素。

而且,在盆栽中,反而在与“自然”稍有不同的相位,能感受到树木的生命力。例如,埼玉市大宫盆栽美术馆收藏的“五叶松铭辉”,当初作为盆栽来修剪,由于树枝的枯死而形状破碎。但是之后,由于树木的成长,树干复杂地隆起,形成了超越人类意图的破格的造型美。

在如此般不受人类控制的点上,与庭园中的植被一脉相通。但是,盆栽通过将树木和钵体融合之后,使其特征更加明确地浮现出来。换句话说,其特征带有既不能分类于“自然”也不属于“艺术”的要素。正是这些超出现代框架的部分,才潜在着盆在所具有的现代意义和可能性。

[ 经生环境构筑史第4号《特集:走向构筑4之庭》笔者和“生环境构筑史”的许可翻译。]

注)原文(日语):https://hbh.center/04-issue_02/