历史认识问题的前方有“和解”吗?

波多野澄雄(亚洲历史资料中心主任、筑波大学名誉教授)

“日本在1951年缔结了旧金山和约,以此为基点与东南亚各国签订了双边和平条约和赔偿协定。如果将这些条约统称为‘旧金山体制’,那么该体制贯穿着一个共同原则。”

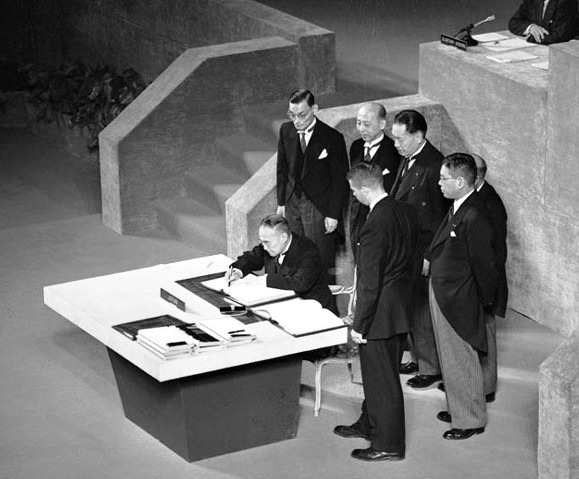

照片:签署旧金山和平条约的吉田茂首相(1878-1967年)和日本国全权代表团,public domain(已公版)

战后日本缺乏多面且现实的“战争论”。进入20世纪90年代后,又面临与中国、韩国等国家的“历史认识问题”。为什么问题会变得如此复杂?我们究竟应该如何面对“大东亚战争”?

在“和平主义”的背后没有培养出真正的战争认识

“日本的真正崩溃,不在于(中略)战败,而是始于战败后自我否定错误的过去,并认为新的曙光即将到来”,已故的评论家福田恒存(1912-94年)如是说。

如何看待那场大战,一直是战后日本的重要课题。追溯议论的进程,主要有1950年代的“侵略战争论”和“自卫战争论”这两种对立的叙述。当时,日本仍深受1946年到48年举行的东京审判(远东国际军事法庭审判)的影响。站在法庭上的被告人广田弘毅(1878-1948年)、重光葵(1887-1957年)、平沼骐一郎(1867-1952年)这三位文官没有支持主编律师清濑一郎(1884-1967年)主张的“自卫战争论”。然而,学术界和舆论界并未深究这一现象的意义,而是急于追究战争责任,未能讨论对日本人而言“那场战争究竟是什么”这样的本质问题。

进入20世纪60年代,“解放战争论”取代“自卫战争论”成为主流。1963年,代表人物林房雄(作家,1903-75年)在月刊论坛杂志《中央公论》上发表《大东亚战争肯定论》而备受瞩目。在舆论界,也出现了“侵略战争论”和“解放战争论”为中心的战争争论,这一趋势从20世纪70年代开始一直持续到80年代。

在这期间,日本的战争论始终停留在二元论,未能发展地更丰富。其根本原因,一言以蔽之,就是战后日本特有的“和平主义”[1]。

早在1945年9月,战后第一次国会开院仪式上,天皇的敕语中就使用了“和平国家”一词。此后,随着1946年11月日本国宪法的颁布,“和平主义”与文化国家论[2]形成了共鸣,成为不仅限于舆论界,而是覆盖整个日本社会的一种国策。

另一方面,这种趋势也导致了将那场大战视为“错误的战争”而遗忘的风潮。结果,日本人对战争缺乏真正的认识,直至现在。“和平主义”蕴含了克服战前体制[3]并建立战后新体制的决心,它更重视战前、战中和战后之间的断裂,而不是它们的连续性。

“和平主义”蔓延的背景之一是,由于日本人经历了空袭、战争破坏和原子弹爆炸,反而具有很强的受害者意。另外,复员的士兵,特别是从中国大陆归来的士兵们对战场体验讳莫如深,这也产生了一定的影响。还有,尽管中国共产党军队的合作者们积极主张对华战争是侵略战争,但这一观点并未在日本社会广泛传播。

令人遗憾的是,1945年11月,币原喜重郎(1872-1951年)内阁成立的战争调查会(当时是大东亚战争调查会)遭受挫折。战争调查会的目的不是追究战争责任,而是要检验日本为何走上了通往战争的道路并最终战败。这是一个大型国家项目,汇集了具有代表性的知识分子、官僚和旧军人,试图从经济、文化等多个角度对战争进行检验和总结。从速记录来看,例如关于开战原因,后来成为问题的许多争论点几乎都已被提及。

但是第二年1946年9月,战争调查会的活动因占领军的意向而中止。即便如此,如果能以某种形式表明政府的见解,应该能够成为日本人形成战争观的线索。虽然也有意见认为应该在恢复独立后继续进行调查,但在旧金山和约(1951年)后,也没有看到这样的行动。

那么,现在是否应该重新在国家层面检验一下那场大战呢,回答是并没有这样的势头。近年来,国会上在这方面有所行动的有以往的民主党(1998-2016年),他们提出了许多旨在追究战争罪行的决议案。相反,执政党对总结那场战争一直持慎重态度。

在四个战场上展开的“大东亚战争”

在当今时代,回顾那场大战并非易事。入江昭先生(哈佛大学名誉教授)曾指出,虽然说一国主义的“国家历史”不应该被否定,但是在全球化发展的时代,只有在与其他国家的关系和联系中,一国的历史才有意义。在全球化发展的今天,其必要性进也在逐渐增加。

即使排除这一点,那场大战的性质也非常复杂。值得一提的是,日本面临的战场至少分为四部分,即一场旷日持久的中国大陆战争、以太平洋为战场的日美战争、在英国等欧洲国家殖民地的东南亚进行的战争,以及战争结束前后与苏联的战争。而且,这四个战场并不一定具有战略上的关联,而且关于为何而战的问题和争论点也各不相同。

对日本来说,和中国、美国还有苏联的战争,既是对各个地区理想秩序的争夺,也是霸权战争。另一方面,在东南亚展开的是围绕殖民主义的战争,包含了解放战争的要素。从日本的角度来看,那场战争的直接原因是自存自卫[4],但随着敌人的数量逐渐增加,仅靠自卫已经无法解决问题。

但是,当时被称为“支那事变”的日中战争(1937年-1945年)是一场“没有宣战的战争”,随着战争的持续,选择不与日本战斗,转而通过对日合作以求生存的地区不断增多,战略上也与其他战场隔离开来。这场“不完全的战争”为什么会发展为“大东亚战争”。这场大战的称呼之所以至今未能得到统一,原因之一就在于这一点没有得到充分的解释。

不管怎么说,虽然很难恰当地表现出性质和目的各异的四个战场,但我认为,综合了这四个战场的“大东亚战争”一词包含了日本人赋予这四个战场的复杂意义。

顺便说一下,虽然与历史认识问题没有直接关系,但关于那场大战,经常被讨论的是,为什么日本会选择与国力悬殊的美国开战。而且,说这是“愚蠢选择”的论调至今仍在延续。从今天来看,这种观点不无道理,但实际上当时的军部也很清楚国力的差距。

我在防卫研究所工作时,曾采访过开战前隶属于陆军省军务局的前大佐上校石井秋穗(1900-96年)。在开战前的日美谈判中,石井作为陆军方面的代表与外务省进行交涉,据石井前大佐回忆,军部对双方国力的差距有着充分的认识,但并不认为这种差距会直接影响战争的胜负。

石井前大佐说:因为军部分析认为,美国是一个自由和民主的国家,缺乏动员国力并将其直接转化为战斗力的能力。与此相反,当时的日本是一个统制主义国家,更容易有效地利用国力。因此军部认为,日本可以在同等甚至更高的条件下与美国作战。从今天的角度来看,指出当时认识的不足是容易的,但作为在当时的判断也应予以尊重。

另外,开战前对美谈判的一大阻碍是美国要求日本从中国大陆全面撤军。当时,日本陆军认为,尤其是中国华北地区,为了防止共产主义势力蔓延,驻兵是必不可少的。石井前大佐认为,驻兵不仅对华北,对满洲和朝鲜半岛的防共也有帮助,而担心亚洲共产化的美国会理解这一点,但事实并非如此。

实际上,战争结束后,中国大陆爆发了国共内战(1945-49年),共产主义势力得到了发展,这是历史事实。战后,美国学界曾有一种观点,认为美国虽然把中国从日本的侵略中解放出来,但受益的是共产主义者。可以说,日本坚持的“防共驻兵”的判断并非错误。

从更宏观的角度来看那场大战,自明治维新(1868-89年)以来,日本一直致力于建设一个效仿欧美的国家。但最终还是没能避开与本应是自己榜样的欧美交战,这无疑是一个值得深思的问题。

归根结底,当时的日本人试图与亚洲的人们一起,主动地创造一种与西洋文明不同的新文明。在此之前,无论是日清战争(甲午中日战争)(1894-95年)、日俄战争(1904-05年),还是满洲事变(9・18事变)(1931年),日本都是在极其有限的目标下进入战争。但是,“大东亚战争”却不一样,日本意识到为实现近代化而模仿的欧美文明与日本乃至东洋的文明有着不相符之处,并且日本一直在被迫接受欧美文明,在这种动机下有了大东亚战争。正因如此,日本试图以日本和中国为中心,构建新的文明和秩序。

中国从未理解过这种想法吗?实际上,1945年战争结束前后,日军和国民政府军为了对抗共产党的压力有过合作的趋势。如果蒋介石政权在大陆站稳脚跟,或许能够在一定程度上达成相互理解,“日中历史和解”这样的主题也就不需要被广泛讨论了。

“村山谈话”和“菅谈话”在世界史上来看也实属罕见

虽然现在这些问题暂时平息,但在日韩之间,所谓的“征用工问题”和“从军慰安妇问题”等未来仍可能像间歇泉一样再次喷发。

为什么会出现这些棘手的问题呢?其中一个原因是,从1930年代后期开始,建立在大规模动员人员和物资基础上的总动员体制已经扩展到了殖民地。特别是在朝鲜半岛,强行征用劳工和增设慰安所产生了很多受害者。另一个原因是日本的战败和放弃殖民地即帝国的解体,是同时发生的。这本来是两个不同的问题,但在日本,战败的同时放弃了殖民地,使问题变得复杂。

战争是国家之间的争斗,由此产生的损害和损失自然由战败国补偿。但是,殖民地解体时,情况有所不同。在殖民地体制下,个人所遭受的损害无法在国家和国家之间解决,必然成为国家和个人之间的问题。如后所述,这种问题作为战后补偿问题在20世纪90年代才浮出水面。

话说回来,日本在1951年缔结了旧金山和约,以此为基点与东南亚各国签订了双边和平条约和赔偿协议。如果将这些条约统称为“旧金山体制”,那么该体制贯穿着一个共同原则,即无论是国家还是个人都要互相放弃对战争带来的损害和损失的赔偿请求权。这可以被视为将战争给个人(国民)带来的损害和损失集中到国家进行“统一处理”的措施。

于是,旧金山体制解决了战争带来的各种问题,也封存了今后可能发生的问题,成为亚太地区国际秩序稳定的基础。这个旧金山体制的框架,一直延续到1965年的日韩请求权协定和1972年的中日联合声明,并持续至今。

在此期间,在与韩国的邦交正常化谈判中,日本政府的立场是,与韩国之间不存在战争状态,因此不会产生补偿、赔偿的问题。由于韩国主张自己是战胜国的一员,所以谈判陷入了僵局,但经过15年的谈判,终于在1965年签订了日韩基本条约即请求权协定。总之,随着旧金山体制的确立,无论是个人还是国家都不可能就战争和殖民统治带来的损害相互寻求补偿。一位自民党议员自豪地说:“这是不让子孙背负财政负担的努力成果。”这并非毫无道理。

但是进入20世纪90年代后,中国和韩国的个人受害者向日本法院起诉的案件急剧增加,例如慰安妇问题和强征劳工问题等。这就是所谓的“战后补偿问题”。在此之前,抑制这些问题显现的冷战已然结束,同时,日本国内自民党统治的动摇也打破了旧金山体制的稳定。

另外,从20世纪80年代后期开始,亚洲各国掀起了民主化热潮。在韩国,公民和女性团体的声音不断壮大。此外,高度重视人权和人道,即所谓的“国际社会的伦理化”趋势也在背后推动了这些运动。

面对战后补偿问题,当时的宫泽喜一内阁(1991年11月-1993年8月)在维持旧金山体制框架的同时,试图从“道义”角度而非国家补偿角度探索新的“历史政策”。也考虑到了作为“经济大国”的责任。随后,村山富市内阁(1994年6月-1996年1月)时期,为了解决从军慰安妇问题,成立了半官半民的“亚洲妇女基金”(正式名称为“亚洲妇女和平友谊基金会”)。其核心是总理大臣的道歉信和“补偿金”发放,但韩国对此并不满意。韩国的国家补偿推进派批评说,亚洲妇女基金的事业模糊了责任归属。

在世界史上,几乎没有殖民统治国对曾经的殖民地正式道歉并进行补偿的事例。在法国,弗朗索瓦·奥朗德总统时期曾与阿尔及利亚之间发生过类似的争论,但法国并没有答应进行正式补偿。更进一步说,“村山谈话”和日韩合并百年的“菅谈话”等应对措施从世界史的潮流来看实属罕见。可以说这是日本领先于世界其他国家展示日本诚意的事例,但也可以被视为考虑到日本帝国的战争若没有三成来自殖民地异民族的协助绝不可能实现这一事实的结果。

看重责任与结果的中国历史观

在对待历史认识问题上最棘手的一点是,历史认识和领土问题绑在一起。日本与中国之间有尖阁诸岛问题,与韩国之间有竹岛问题,中韩把领土问题与日本殖民统治和侵略战争联系在一起。例如,1998年划时代的日韩联合宣言的和解框架失效,是因为2005年竹岛问题浮出水面。从2006年到09年,我参与了日中共同历史研究,我认为当时的框架在抑制历史问题演变成外交问题上具有一定的意义。虽然不能直接解决问题,但留下一个共同研究和讨论历史的对话平台,可以有效防止纷争升级。

然而,日本方面外务省筹备继续开展共同研究,中国方面却没有响应。他们对于向国民公布研究成果也非常犹豫。结果,对于战后部分的公开未能达成一致。

中国方面认为尤其不可妥协的是关于东京审判的记述。既然作为同盟国(战胜国)的一员派遣了法官,就不可能放弃认为东京审判是谴责“侵略战争”的“正义审判”这一立场。另一件中方顾忌公开的是对天安门事件的解读。

关于中国,需要强调的是,在习近平现政权的统治下,这种情况很难得到改善。从现政权推行的历史政策可以发现日中关系史和共产党史被绑在一起解读,令人担忧的是日中各自描绘的日中战争史有着巨大的乖离。我们必须清楚地认识到中国和韩国领导人所持的立场对研究领域会产生巨大的影响。

日本、中国和韩国之间,最大的不同可能在于对“历史”的认识。特别是中国在讲述20世纪以后的战争时期时,最重视结果。例如,1937年12月的南京事件中,日本方面认为身为南京防卫司令官的唐生智(1889-1970年)一边喊彻底抗战一边逃跑,因此中国方面也负有部分责任,但这种说法在他们那里行不通。他们只关注“屠杀”的责任在谁,而不重视过程,这与重视过程的日方的看法有隔阂。

应该如何走向“和解”

我近期参与了以早稻田大学为据点的关于“创建和解学”的共同研究,在那里的得到启示是,与其说“和解”是一个要达成的目标,不如说是一种需要双方持续努力的过程。特别是“政府间的和解”,即日韩邦交正常化(1965年日韩基本条约)和中日邦交正常化(1972年中日联合声明)等,不过是政治妥协的产物,与国民层面的和解相去甚远,并且非常脆弱。总有一些集团对此表示不满,或者个人忌讳达成某种和解协议。目前,日中、日韩的历史认识问题仍未得到解决。

为了将条约(法律)层面的和解落实到国民层面,需要双方不断的努力。因此,我认为有必要形成一个鼓励双向对话的可持续平台。

所谓历史认识问题,与其说是关于过去事实是怎样的问题,不如说是关于“现在的我们”对过去事实的认识问题。例如,今天的日韩关系似乎已经到了应当摆脱受害者和加害者这一强迫观念的阶段。

其实,日韩间的历史摩擦并非由现实利益引起,而是由对过去历史问题的认识所引起的。利益的对立可以通过协调和妥协来解决,但对于历史认识的隔阂,则需要改变对过去殖民地的理解方式,创造出共同的认知基础。为此,首先需要确认两国的国际定位,如果说日本是战前唯一一个在非西欧地区成功实现现代化的国家,那么韩国则是在经历过被殖民的国家中,在政治经济发展方面取得了例外性成功的国家。在此基础上构想双方可以共享的未来,是建立日韩关系的基础。

明仁天皇(现在的上皇)在战后70年(2015年)生日之际,基于同年4月的帕劳访问,如是发言。

“虽然每年不知道战争的世代都在增加,但充分了解和深入思考那场大战,对日本的未来至关重要。”

对于这个问题,日本人有多认真地思考过呢?我之所以坚持使用“大东亚战争”的说法,是因为即便大规模动员催生了征用工和慰安妇,但包括这些“负面遗产”在内的各种战争现实都需要传递给向下一代,而这个词作为这样的传递“通道”是有意义的。

这个“通道”,也是我们作为日本人需要反思什么,思考作为一个民族应该继承什么,或者表彰什么的“通道”。

撰稿:《Voice》编辑部水岛隆介

[ 月刊杂志《Voice》2024年9月号《历史认识问题的前方有“和解”吗?》得到笔者以及出版社PHP研究所的许可翻译、转载。]

[1] 和平主义主要指不依靠战争和武力,而是通过外交、对话、国际合作解决争端,以构筑国际关系为目标的思想。

[2] 文化国家论是战后在日本,不是以军事力量而是以文化力量为基础的国家建设为目标的思想。第二次世界大战后,日本根据宪法第9条选择了放弃战争和非军事国家的道路,其中有意愿通过文化为国际社会做出贡献。

[3] 战前体制是指在大日本帝国宪法下,带有天皇主权、军国主义、国家神道色彩的统治体制。

[4] 自存自卫是1941年日本作为大东亚战争的目的,与“大东亚新秩序(大东亚共荣圈)的建设”一起提出的,是指国家靠自己的力量维持其存立,防卫自己国家。