作为欧洲经济自立战略的去风险化

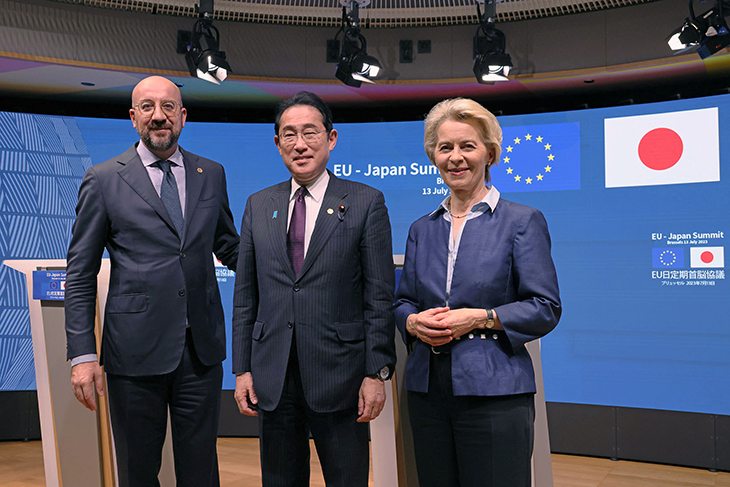

2023年7月13日,在比利时布鲁塞尔召开的日欧峰会上讨论了经济安全保障,双方签署了芯片合作备忘录。岸田文雄首相在记者招待会上表示;“关于中国,我们直接传达了我们共同的担忧,在敦促中国作为国际社会负责任的一员行动的同时,关于气候变化等全球性课题和共同关心的领域,与中国合作,通过对话构筑建设性且稳定的关系非常重要”。

图片提供:内阁广报室

欧盟与美国的和中国保持脱钩不同,它的对华方式是去风险化。作为欧洲的主导欧盟,这一对华方式受到了很大的关注。欧盟的去风险化其特征主要是在于强化某特定领域的限制。下面我就从一些具体的内容中来解读一下欧盟的目标所指。

在2023年5月的G7广岛峰会上,G7表明了将对中国采取去风险化(de-risking)的方法。这个去风险化的概念,原本是欧盟委员会主席冯德莱恩首先提倡的。之后美国和日本等也被拉到其中,G7首脑公报中也反映了该概念。

那么,去风险化的概念究竟是什么呢?去风险化与其他方式又有什么不同呢?基于去风险化出现的背景、具体的政策展开、与各国的合作等,从这几个方面来让我们来看看去风险化的整体情况。

与中国脱钩和去风险化

“脱钩”和“去风险化”的区别由于各自概念所具有的模糊性,对其的评价也因人而异。我认为特别是在目标和对象这两个方面,“脱钩”和“去风险化”这两个概念的性质也不同。首先,脱钩的概念具有从相互关系中分离、切割分断的含义,主要是用于意欲分离经济关系和军事同盟关系等。从这个意义上来说,脱钩的目标中包含着断绝、分开、隔绝关系的概念。

相反,去风险化的概念,与其说是关系本身,不如说是把焦点放在了相互关系性中所潜藏的过度依存和贸易不平衡等的风险上。可以说如何降低这些风险是去风险化的重点。因此,本意并不是要断绝关系,而是在保持彼此关系的基础上,通过降低潜藏在其中的风险,使之发展为更加健康稳定的关系。从这个意义上来说,对于“去风险化”提倡派来说,未必具有消极的意义,而是可以解读为具有积极的意义。

那么问题来了,究竟何为“风险”?去风险化被称为“小院高墙”,可见要甄别风险对象,必须施以严谨的限制和管理。从现实的角度来讲,就是要确保稀有资源和能源资源、保护高新技术产业和尖端技术、稳定供应链等与经济安全保障相关的这几个领域。从这个意义上来说,去风险化的概念是一个与经济安全保障有着密切关系的概念。

为什么提出两个具有不同性质的概念呢?其原因是因为美国和欧洲对中国持有不同的看法所造成的。美国在2022年10月发布的《国家安全战略》中,将中国定位为挑战国际秩序的唯一竞争对手,把中国的经济和军事的崛起被视为动摇美国的卓越国际地位的具有现实意义的一个威胁。

与此相反,欧洲却不是那么单纯地把中国视为竞争对手,而是本着更多元的形象去看待中国。在2019年3月欧盟发布的《欧盟-中国:战略展望》中表示,中国既是欧盟应该合作或谈判的“合作伙伴”,又是欧盟的“经济竞争者”,甚至还是“体制竞争对手”。这种多元的中国观被后来欧盟以及欧盟成员国的各种对华政策文件中所继承。例如,在2023年6月末的欧洲理事会上关于欧盟对中国关系的总结和7月发表的德国首次对中国战略中,也加入了同样的记述。鉴于这样,可以说欧盟在对华政策,经济安全保障意识不断提高的过程中,也在摸索着和美国不同的对华脱钩的方向。

去风险化概念的出现和普及

2023年1月,以这种中国观为基础,欧盟委员会主席冯德莱恩在达沃斯会议上,首次简洁而正式地提出了去风险化的这个概念。然而,这一概念真正受到关注的是冯德莱恩在即将访问中国前夕的3月末在布鲁塞尔的演讲,她在那次演讲中对去风险化进行了更加全面的阐述。

首先,她明确地认为,与中国脱钩的对华政策是既不可行,又不利于欧洲利益的。在否定对华脱钩的同时,提出了欧洲应该采取并提倡去风险化的这一新的概念。冯德莱恩提出了开展对华去风险化的4大支柱,①提高欧洲经济和产业的竞争力和韧性,②有效利用现有的通商措施,③发展重要产业部门的新防卫政策,④加强与日本等各国合作伙伴的关系。其中,关于①,因为欧盟的98%的稀土、93%的镁、97%的锂都必须要依赖中国而离不开中国。众所周知,在2010年日本尖阁诸岛发生了中国渔船冲突事件,以此为契机,中国向日本施加了停止出口稀土的压力,日本因而陷入了困境。因此,冯德莱恩非常担心类似这样的风险会在欧洲重现。同样,在第③点中,冯德莱恩认为欧盟必须作出相应的欧洲经济的防卫保护政策。具体例举了以半导体为代表的微电子、量子计算机、机器人工程、AI、生物技术等5个尖端技术领域。

就在这样时刻都在不断变化的世界形势下,2023年4月,美国也开始关注起去风险化的这一概念了。美国财政部长耶伦和总统国家安全事务助理沙利文也提到,美国更倾向于去对华去风险化,而不是去对华脱钩。接着,在5月的G7广岛峰会上,就对华关系,提及了本着对华去风险化的概念,来追求经济韧性和经济安全保障的重要性。

欧盟的经济安全保障措施

那么,去风险化的概念具体是如何反映在政策上的呢?综上所述,去风险化与经济安全保障有着密切的关系。在这一概念出现之前,欧盟在对华关系中与经济安全保障相关的问题早就已经逐渐凸显出来,如今正是需要采取相应的措施来应对这些问题。

第一就是直接审查来自境外的投资。2016年发生了德国机器人制造企业库卡(KUKA)集团被中国的美的集团收购的事件(库卡冲击)。库卡集团拥有可转用于军事的尖端技术,美国奥巴马政权也对该技术的流出敲响了警钟。但是,由于当时的德国政府和欧盟委员会认识肤浅,简单地认为在安全保障上没有问题,并予以了承认。

在这一系列收购剧而因此所产生的冲击,很明显地露出了欧盟在审查外国投资项目方面的安全保障和公共秩序上所缺乏的管制框架的这一弱点。在美国,有美国外国投资委员会(CFIUS)的审查机构,它是专门针对外国投资的审查机制而能发挥管制作用,具有很好的管制框架。可是在欧盟,当时的28个欧盟成员国中却只有12个国家才导入了审查机制,更何况各国的审查方法也是参差不齐,因而对于国际影响很大的跨国多的国家的越境投资根本没有具有这种有能力进行合理的审查,调整与限制的框架。鉴于上述这些问题,2017年9月欧盟委员会制定了欧盟各国的统一的新的投资审查框架。欧盟把欧洲28个成员国对在审查外国投资项目方面各自的审查标准同一化,从安全保障和公共秩序的角度出发,特别是在高科技产业、防卫产业、能源领域等收购案件中,实施与加强了严格的审查。该框架已于2020年10月生效并予以了实施。

第二,有关境外国家的《外国补贴条例》(FSR)。欧盟是原则上禁止成员国政府补贴特定企业的,这是为了防止受到成员国政府补贴的特定企业歪曲欧盟市场上的公平竞争条件。但是,对境外诸国政府没有这样的限制。因此,欧盟委员会在2021年5月提出了一项规则草案,要求获得境外政府补贴的企业进入欧盟单一市场时必须应该事先通知或公开信息,并允许欧盟对其企业进行严格审查。该规则草案已于2023年1月生效,并在同年7月起生效了施行细则,正式起用。其实,FSR不是针对某特定国家,但鉴于很多中国企业都有从中国政府那儿获得补助金的状况,预计会有很多中国企业将会受到严格的审查。

第三,《欧洲芯片法》。欧盟的半导体及半导体产品大多依赖于东亚各国和美国,中国也占据其中的一部分。在这种情况下,欧盟委员会在2022年2月提出了在《欧洲芯片法案》中的三大支柱:①通过用官民合作的基金来强化半导体的研究开发、设计和生产能力的《欧洲芯片倡议》;②通过引进半导体生产设施来稳定供给的优惠措施;③监视半导体供应链和应对危机。该法案已于2023年7月由欧盟理事会通过,预定在欧盟官方公报上刊登后予以实施。以此为杠杆,欧盟拟定将芯片生产的全球份额从目前的10%提高到2030年的20%以上。

第四,经济安全战略。2023年6月欧盟发表了首次的《欧洲经济安全战略》。这并不是为了针对中国,而是为了确保欧盟区域内产业的竞争力、强化与各国合作伙伴的相互沟通与依存、进一步加强投资和出口的限制,整体策划了去风险化的战略目标。今后,欧盟将在欧盟委员会上彻底确定和评价包括能源安全保障在内的供应链的韧性、重要基础设施的安全性、技术上的安全和防止技术流出、合作伙伴的相依相存武器化和经济胁迫等4个领域的风险,根据需要来强化对投资、出口的限制。

除此之外,还有通过确保重要资源、扩大开采和生产来谋求稳定供给的《关键原材料法案》,以及实现温室气体实质零排放和稳定供给多种能源的《净零工业法案》(均于2023年3月提交法案),包括对抗经济胁迫措施在内的《反胁迫工具法案》(2023年3月由欧洲议会、欧盟理事会暂达成协议)等,这不仅仅只是停留在应对去中国的风险化,还对欧盟经济安全保障采取了多种有关经济安全保障的措施。

其根本原因在于欧盟要重新审视不仅对中国而且对其它各国,由于不健全、不平衡的经济关系而发展起来的对外关系所潜藏的风险,而且还要提高欧洲的经济自立性和韧性。当然,在安全保障领域中,对华威胁论的影响也并不是没有。而且,去风险化政策的具体对象也许会聚焦于中国。最主要的原因是由于欧洲资源、原材料过于依存于某少数国家。可以想象今后的欧盟有为了想要回避欧洲陷入经济生存和成长的困境的这一想法。在这一点上,可以说欧盟的去风险化战略与美国简单的把安全保障上的中国威胁论推到最前面的美国式战略有着截然不同的地方。

探索与各国的合作

那么欧盟是如何配合以G7为首的各国去中国风险化呢?

首先,为了使重要的资源和原材料的来源多样化,欧盟正在推进扩展自由贸易协定(FTA)的范围。具体来说,主要对象是没有与欧盟签订FTA的澳大利亚、新西兰、印度、东南亚国家联盟(东盟)、南美南方共同市场(Mercosur)。另外,还有墨西哥和智利虽然也已经与欧盟签订了FTA,但为了将内容成为更全面、更有新颖的协议,目前还正在进行协商。

此外,在和日本的关系这一方面,2023年6月欧盟发表了欧洲经济安全战略后,举行了日、欧盟高层经济对话,即政府部长级(外务大臣、经济产业大臣)。日欧高层经济对话,以经济安全保障作为主要议题之一进行了协商,关于日本和欧盟各自持有的经济安全保障上的担忧,通过互相协商、探索了合作的方向。在今年6月的会议中,日本对欧盟的经济安全战略进行了评价,特别是在对经济胁迫的应对、具有韧性供应链的构筑、对出口管理和投资的审查等方面进行了协商。

同年7月,日欧峰会在布鲁塞尔召开,岸田首相和欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩进行了首脑会谈。其中关于经济安全保障,除了讨论协调强大的供应链构筑、降低战略依存度及对经济胁迫的应对等以外,还签署了关于芯片合作备忘录。在这份备忘录中,提到了关于芯片供应链的早期警戒机制和芯片的研究开发的合作等的必要性。

目前,欧盟在对华去风险化问题上与各国的合作尚属起步阶段,具体合作有待今后开展。其中最主要的问题是各国对中国的认识有差距。不可否认,日本、美国和欧洲分别对围绕中国的各种问题的认识依然存在差距。2023年4月,法国总统马克龙表示,欧洲不应该卷入围绕台海的中美对立。马克龙本身并不轻视台海问题,他的本意是,欧洲应该在中美对立尖锐化的情况下保持自己的外交自律性,但这一发言,后来招来了各种各样的批判。围绕去风险化,需要限定被认为是风险的对象范围。但是对于今后和中国有关的任何风险都有必要不断互相共有。我认为围绕对华去风险化,在地理和经济上都与中国关系密切的日本,与欧盟合作的平台会很大。

[ 译自《外交》,Vol.81,2023年9/10月刊,本文经城市出版社同意翻译转载。]