二三十岁高知女性的疯狂追捧

为何当今中国出现了一股“上野千鹤子热”?

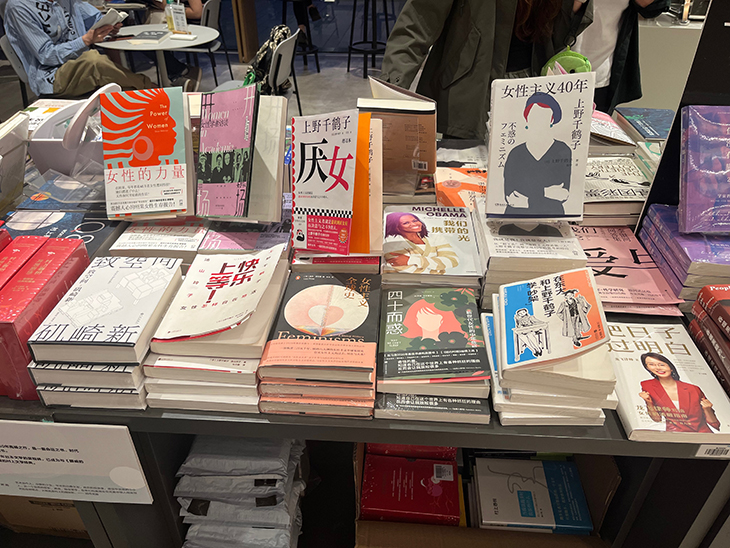

北京一家书店的女权角(作者拍摄)

古市雅子(北京大学副教授)

作品登榜年度最佳

当今中国,社会学家和女性主义者上野千鹤子赢得了超高人气。她与作家铃木凉美合著的《始于极限》自去年9月出版后,不仅在豆瓣上当选为年度图书,而且截至5月中旬撰写此稿时,仍在周榜上排名第三。在北京大学校内的书店里,2022年最佳畅销书是上野千鹤子2015年出版的《厌女》。城市中的每家书店都设置了女性主义专区,上面摆满了上野千鹤子的著作。

去年9月,应学生们的强烈要求,我所在的北京大学外国语学院日语系邀请上野教授举办了一场线上讲座。受疫情影响,线下会场仅有100个名额,且只对日语系同学开放,不提供翻译,但是负责人的电话还是被打爆了,来自北京及全国各地的人们都前来咨询。线上会场原本和线下会场一样,仅限日语系学生参加,但是想听讲座的人蜂拥而至,连上野教授本人都一度被挤出会议室。讲座前一天,我在微信上收到了一条学生发来的消息:“一想到明天就能见到上野老师本人,我都要哭了。”她的热情再次令我感到不可思议。

在今年2月新京报主办的活动中,上野教授和著名女性电影学者戴锦华教授举办了线上对话,我作为翻译嘉宾也有幸参加。现场大约只有60名听众,但是他们的热情却异常高涨。这些为数不多的听众在微博上分享的对话内容登上当天的热搜榜,彰显了社会对上野千鹤子的极高关注度。3月3日,一篇基于对话内容整理出的文章线上发布,尽管该文长达一万三千字,但截至目前已获得十万+的阅读量和6277次点赞,并收到了诸如“马上认认真真看了一遍,还做了笔记”、“我竟然一字一字地读完了”、值得读很多遍”的评论。

导火索——东京大学入学典礼上的演讲

这股看似突然的“上野千鹤子热”是如何开始的?其直接导火索是2019年上野千鹤子在东京大学开学典礼上的演讲。在演讲中她讲述了东大和日本社会中的性别差距,在日本引起轩然大波。该演讲被译为中文后,在中国社交媒体上被高知女性们疯狂转发。当时,我身边也有很多学生听到演讲后流下了眼泪。最打动他们的那句话是:“今后等待着你们的将是一个即便努力也不一定会有公平回报的社会。”同年,上野千鹤子到访中国并在北京和南京等多地举办讲座。她在清华大学举办讲座时,北京大学和其他地区的大学生们都纷纷赶来。这足以证明,上野千鹤子在大学生这一群体之间已经有了相当高的知名度。

这一趋势在数年的疫情后进一步发展成了更迅猛的热潮。其中一个原因是上野千鹤子的作品被陆续翻译出版。中国出版界将2022年称为“上野千鹤子年”。这一年间,上野千鹤子共有7部作品被翻译出版。此外,中国经济发展导致日渐显著的贫富差距、阶层流动的固化,以及新冠疫情带来的压抑感都是此次“上野千鹤子热”爆发的大背景。可以说,这些环境因素都使得上野千鹤子在中国的爆火成为必然。

主要群体集中在二三十岁

这股热潮的主要群体是二三十岁的高知女性,即出生于上世纪八九十年代的那代人。她们是独生子女的一代,都成长于只有父母与独生子女的三人家庭。因为家中只有一个孩子,所以家长们自然而然地不分男女,对她们给予了同等的呵护和期待,最终她们在残酷的高考中夺得胜利。这一代人的父母往往是在文化大革命度过青春期的红卫兵一代。他们自身没有受到过良好的教育,所以想让孩子接受充分的教育,并且认为这是孩子余生不用劳苦受累,实现幸福生活的唯一途径。他们的子女便成长于这种社会氛围中。在高考中获胜是人生的全部,实际上,这群女性已经在高考中赢得胜利,找到了不错的工作,有了一定的经济基础。她们就是所谓的“人生赢家”以及“人生赢家的后备军”。这就是中国此前从未有过的经济实力雄厚的高知女性。

现在她们面临此前女性从未有过的选择:结不结婚,要不要孩子,生不生二胎。在家务和照顾孩子的方面,她们与男方平等分工(有时甚至男方分担更多),退休的父母也可帮忙分担。但是,选项的增多也增添了烦恼。由于社交媒体的普及,社会舆论对女性的压力、已婚女性和未婚女性的对立,有孩子和没孩子的女性间的对立等女性群体内部的对立愈发明显。此外,尽管她们现在将家务劳动交给父母,但最终不得不考虑父母的养老问题。面对这些前所未有的烦恼,她们自然而然地读起了女性主义的书籍。然后,新冠疫情暴发了。

2021年,“内卷”一词当选中国年度十大网络流行语。它原本是文化人类学中“involution”的翻译。这个词首先被北京大学和清华大学的学生使用,指的是进入大学后持续不断的激烈竞争,夹杂着揶揄口吻和负面意义。据“百度百科”介绍,该词成为全国范围内的流行语要归功于一篇网络文章,其中写道:“年轻人在极度竞争中,成功压倒成长,同伴彼此PK,精疲力竭”。“内卷”现在仍被用于同一行业或同行之间对有限资源的争夺。这种竞争只会消耗却看不到成果,最终导致许多人不参与竞争,变成什么都不做的“躺平族”(同为2021年10大网络流行词之一)。当然,在疫情之前竞争就已经存在了。但是,疫情之前经济仍在发展,人们朴素地相信着“明天肯定会比今天更好”,通过留学和工作等途径出国的机会也层出不穷,需要竞争的资源也比现在丰富。但由于疫情爆发,出国都变得举步维艰。社会开始向内收缩,竞争日益激化,许多企业现在只招研究生以上学历的应聘者。拥有本科、研究生和博士生等学位的高学历年轻人被批量生产,但就业状况却仍旧严峻。对于她们来说,精准揭露出这一社会现实的正是上野千鹤子的演讲:“今后等待着你们的是一个即便努力也不一定会有公平回报的社会”。

关注“恐弱”

开头提到的《始于极限》是一本由铃木凉美和上野千鹤子合著的书信形式的对话,在豆瓣上获得了两万多条评论。铃木凉美是一位受过高等教育的女性,她拥有东京大学的硕士学位,曾任职于日本一家大型报社。在书中,她毫无保留地讲述着自己的过往经历和私人生活,坦诚地叙述着自己的烦恼,引发了中国同龄女性们的深深共鸣:“不是对年轻女性温柔寄语,而是一把利刃”,“攻击性的背后是对女性成长和觉醒的期盼”,“一针见血”,“太精彩了”。

在这本书中,上野千鹤子提到了“Weakness phobia”。这是一种厌恶弱者,并且不希望别人认为自己是弱者的心理状态,被译为了“恐弱”。

2022年,媒体也报道了许多与女性相关的重大事件。1月,江苏徐州一名女子被铁链囚禁的视频在社交媒体上不断扩散。她原是云南人,后被人贩子多次转手,最终流落到徐州一位农民家中,生了8个孩子。据说因为患有精神疾病,所以被囚禁在不见天日的小屋里。6月的某天凌晨,在河北唐山的一家饭馆里,一群男子搭讪附近的女子,遭到拒绝后开始围殴她们。这一幕被监控摄像头拍下,并发布到了网上。尽管两起事件爆发后,相关部门都迅速地采取了行动,相关方也均被起诉,但依然产生了巨大的社会冲击。在城市里呆久了,我们便很难了解到农村与中小城市的状况。对于城市居民而言,这一事件令人感到匪夷所思,同时也让他们认识到了地方社会的残酷现实。对此,一部分女性在社交媒体上做出激烈反应:“对于女性而言,中国没有一个地方是安全的”,这些煽动男女对立的账号后来遭到封禁。

在前文提到的新京报主办对话中,戴锦华分析道:“大家也容易在女性受害的事实面前愤怒,进而共振,试图伸出援手。我并不认为这是因为这里的女性普遍较弱,而是她们试图对一种“似乎曾经平等,且至今仍然平等”的判断做出回应。对受害者身份的凸显,其实是对这样一种幻觉,或者是话语体系的冲击。”此外,戴锦华还指出:“‘恐弱’是‘慕强’的翻版,当一切都在鼓励我们成为胜利者,成为赢家时,所有的软弱,包括女性的软弱、男性的软弱,所有的蔑视以及践踏失败者的逻辑都似乎成了一种必然。”原本男女身份平等但女性却受到不公的待遇。在要求每个人成为强者的社会中,弱者的存在不被允许。中国的“恐弱”并不是说因为在他者身上看到自己的脆弱所以去批评他人,而是因为极度恐惧自己成为弱者,所以无法忍受与自己有共同点的人受到不公正对待。正是这种心理孕育了上述的极端反应。

《厌女》至今仍然畅销的原因也在于此。书中明确提出了在这个似乎曾经平等,且至今仍然平等的社会中我们感到痛苦的理由。这本书在豆瓣上有着近三万条的评论:“看完之后目瞪口呆,终于有人把我这些年来受的待遇一板一眼全说出来了!”“几乎每一篇,都于当前的国内社会找到了对应”,“上野千鹤子一开口,东亚的父权制社会脱一层皮”,“让我写一个无节操的腰封的话,我就会写:‘一本书告诉你如何高大上的黑你身边的人文社科直男癌’”。

饱受争议的线上对话

就这样,上野千鹤子获得了来自高知女性的绝对支持。但它却以一种意想不到的方式传遍了全中国,那就是今年2月她与三名北大毕业生的对话视频。这是由出版社策划的营销活动,内容是上野千鹤子与网红们的线上对话,结果引发了巨大的争议。

在视频开头,三位女性对上野千鹤子单身的理由提出疑问:“您是因为被男性伤害过,还是家庭的影响”。这一提问遭到了网友们的严厉抨击。“太没礼貌了”“你们根本不懂女性主义”“这就是北大毕业吗”三人都是已婚人士的事实似乎也令网友们感到更加反感。此外,或许是因为事前对接不够充分,三人都像开睡衣派对一样,完全素颜坐在床上,但上野千鹤子却穿戴整洁,直视摄像头。网友批评她们“没有礼貌”,而且还讽刺她们都已经从北大毕业十年了,还打着“北大毕业”“北大学生宿舍对话”等旗号来赚取播放量。

数日后这段视频被删除了,但还是有很多人在不断地剪辑和转发,最终演变为一场2023年上半年的热门网络事件。她们自称北大毕业,所以很多人也将视频转发给我,还评论“太丢人了”并期望我的认同。但老实说,我无法理解大家这般抨击她们的理由。她们问的问题确实很没礼貌,或者说有些幼稚,但是她们也各自分享了自己的人生经历,比如与父母之间的关系,认真倾听了上野千鹤子的分享,实现了人与人之间的相互理解,本身是个很不错的视频。实际上,现在也有很多人也开始对视频遭到批评的原因表示不解。对上野千鹤子不够礼貌的批评很快发展成了对网红的个人批评。三位女性的其中一位是互联网企业的高管,毕业于北京大学,已婚已育,而且获得了与上野千鹤子直接对话的机会。很多评论中都包含着人们对她的嫉妒。

这种嫉妒还来自上野千鹤子的真爱粉们。那位网红既不是上野的忠实粉丝,也不了解她的学术成就,只是一位普通路人粉。但她却像是真爱粉的代表一样,直接与偶像展开对话。不仅如此,有的评论还能看到高知女性很强烈的自尊心:“对外国客人表现得如此没礼貌,真是丢中国人的面子”。仿佛滚雪球一般,很多人只看了视频的剪辑片段,就被这些批评煽动,纷纷加入到批评的行列中。这段对话视频被网民狂喷后,上野千鹤子凭借自己的真诚态度在中国获得了更广泛的知名度。同年2月,上野千鹤子和另一位男网红进行了对话。其中没有任何冒犯的发言,网红自己也做好了充分准备,内容十分丰富,但是跟这次与女性的对话相反,在网络上没有激起任何水花。

失去的女性主义记忆

正如前所说,上野千鹤子之所以受到中国高知女性群体的狂热追捧,是因为此前没人能恰如其分地描述出她们的痛苦与迷茫。那么在中国之前完全没有女性主义?那显然并非如此。对此,现代文学研究者贺桂梅曾在某本女性研究者的采访合辑中讲道:“中国的女性主义发生了‘理论的失忆’。”

1995年,世界妇女大会在北京召开。这是中国普通民众第一次接触“女性主义”一词。这次会议由联合国主办,共有来自189个国家的16000名代表出席。美国第一夫人希拉里・克林顿以及缅甸的昂山素季都作了演讲,会上通过了《北京宣言》和《行动纲领》,后者涵盖了女性贫困和教育等12个重大关切领域。这次会议中大约5000名来自日本的与会者,得到了政府和媒体的全力支持,催生出一些女性作家和女性学者。然而,这一热潮在2000年左右消失了。

贺教授认为热潮的消失有两方面的原因。其一,整个热潮的形成并不主要是一个自发的过程,缺乏自发性的推动力,因此当这个话题不再是热点时,关注的人就变少了。二是讨论只停留在个人层面,并没有导致社会层面的质变。这股热潮给一些年轻的研究者介绍了一个崭新的学术领域,即女性研究,但其他方面的贡献却乏善可陈。她说,如果把最近社会对女性主义的关注看作女性主义思想的又一次热潮,那么,它与发生在20世纪90年代的那次热潮的断层应该称为“理论的失忆”。现在的年轻一代对当时发生的事情一无所知,但他们现在却赤手空拳地从日常生活入手讨论性别问题,缺乏深入的理论思考。

本次舆论爆发之后,作为一种新女性主义热潮的“上野千鹤子热”表面上似乎有所消退。相反,近期娱乐圈的性骚扰指控却吸引了公众的目光。这样一来,在人们对接二连三出现的新议题浅尝辄止的过程中,社会对女性主义的高度关注也极有可能逐渐消失。事实上,自从社交媒体普及后,无数的人和事都曾引起社会关注,但最终都被遗忘。

听说今后中国将继续翻译出版上野千鹤子的作品。欣慰的是除了面向大众的通俗读物之外,学术著作也已经开始被引进。在学习吸收上野千鹤子及日本和世界其他国家的研究成果之后,中国能否用自己的语言描绘出适合本国的女性主义理论,这与“上野千鹤子热”是否只是昙花一现密切相关。

参考资料:

豆瓣读书《始于极限》书评

https://book.douban.com/subject/35966120/

豆瓣读书《厌女》书评

https://book.douban.com/subject/25836270/reviews?sort=time

上野千鹤子对谈戴锦华实录:“恐弱”是“慕强”的翻版

https://mp.weixin.qq.com/s/0UiIw1w2gLKxBG46K65nCQ

《开场:女性学者访谈》新京报书评周刊,新星出版社,2022年11月。