震灾灵性论:与逝者共生

在东日本大地震的海啸中受灾严重的沿岸地区7.6公顷的农田里,种植了约280万株向日葵。这是复兴的步骤之一。作者说:“复兴的目标是重建遗属的生活、道路和房屋等肉眼可见的东西。但是,逝去的人们以及幸存者对逝者的思念等肉眼看不见的东西却不在其中。”

图片:YAEZAKURA / PIXTA

由东日本大地震所想起的

这十几年来,我针对东日本大地震[1]进行调查和研究,将其成果出版发行了《活着的逝者震灾灵性论——在灾害的不合理中》(新曜社)一书。我在书其中提出的概念“震灾灵性论”是我在致力于震灾遇难者的问题时发现的。之所以能找到这个概念,也和以前在坟墓研究会研究的经历有关。在调查过程中,发现迫切的问题摆在我们面前,即如何面对在东日本大地震遇难的逝者和突如其来的死亡,以及失去了所爱的家人而苦恼的人们。虽然并非我的近亲去世。这一经历让我不得不思考本来不抱太大兴趣的活着的人和逝者之间的深刻关系。

众所周知,东日本大地震[2]引发的海啸是自869年贞观海啸以来,时隔千年的大规模海啸。地震发生当时,我在东北学院大学(宫城县仙台市)工作,感受到了地震的剧烈震感,地震后不久,我确认了学生们的安危,在持续停电和停水的情况下,立马从人类史的观点出发,组织讨论如何将地震的体验记录下来。一年后出版发行了《3·11恸哭的记录—71人感受到的大海啸、核电站、巨大地震》(新曜社),当时作为地震相关的书籍,多是写真集和图片居多,而这本书共有560页、洋洋50余万字。历史学家色川大吉(1925-2021年)给予了高度的评价,他评价到:“遭遇巨大地震、大海啸、核电站事故后,71名受灾者立刻在百感交集之中,将所感记录下来,其价值在日本民众史上可以说留下浓重的一笔。”(共同通信书评)

但是,公开发行时最重要的主题主要着眼于幸存者,当时还没有意识到幸存者和逝者之间的关系。《3·11恸哭的记录》发行后,一位记者问道:“受灾者本人写的东西和调查者听后写的东西有什么不同?”实际上,考虑到需要对地震的记忆变得模糊不清之前就抓紧记录下来,所以灾后不到一年书就出版了,若对受灾三县(岩手、宫城、福岛)进行调查的话,范围太大,所以只能作为现实的选择,让当事人写下了对地震的所见所闻。当我重新询问写手记的人们,发现和我当初的意图不同,他们不只是单纯的记录所发生的事情,还写入了他们想留下的东西。当把出版的书拿到他们手上时,有的将书和家人遗像放在一起,也有的人像拥抱爱的人一样抱着书。当询问其理由,我发现了他们内心拥有的独特的生死观浮现出来。

手记是“疼痛保存法”

写手记通过记录“整理了心情”,“感觉放下了沉重的担子”的人不在少数。其中也有人很忌讳心理咨询,表示:“为什么不能向前走迈出一步,就是因为如果去心理咨询,治愈了这种悲伤的疼痛,或许不再会有悲伤和痛苦的心情。(但作为妻子)担心我自己心情舒畅了,会忘记丈夫。虽然想消除和逃避这种疼痛,一想到有可能受到‘只有自己得救’的罪恶感羁绊,让我无法向前迈出这一步。”也就是说,接受心理咨询的话自己会变得轻松,但是担心和重要的人的记忆也会随之消失,心存一种类似罪恶感的思绪。

有想让自己的心情变得轻松(想被救赎)的自己和觉得不能只有自己被救赎——。对于心存这种截然相反感情的受灾者遗属来说,忘却意味着抛弃对逝者的思念,感觉只有自己得救,所以迟迟不能向前迈出一步。在开始调查之前,我们无法得知原来在人们的内心深处有着比起自己更优先逝者的想法。

因此,开辟了对心理护理有很大意义的是第三条道路“疼痛保存法”。这个方法来自不需要消除内心疼痛的想法。对于对忘记感到忌讳的遗属来说,在手记中写下重要的人的事迹,可以在自己的身外半永久地保存,这样能从沉重的担子和责任感中解放出来。不是为了消除心中的痛苦,而是将其保存下来,这样当事人可以在日常生活中恢复一定的平静。一位失去儿子的遗属说:“虽然必须面对每一个痛苦的回忆,但相反,这是和儿子面对面的时间,不可思议的是,虽然有一种儿子就在身边的错觉,但我还是冷静地将这段经历写了下来。”

在这里,除了“勿忘逝者,永保爱情”之外,还有只有遗属们才能体会的感觉。一个人静下心来写记录,成为了和逝去的亲人一起合作的时间,一段互相交谈的“幸福时光”。批评家若松英辅将死者定义为“一起作业的不可视的‘邻人’”(若松,2012),虽然看不见,但有确实在身边的共感。这就是从那以后,我在谈论震灾之际,不能不谈逝者这个存在的理由。

“暧昧的丧失”和幽灵现象

东日本大地震的之后,除了与亲人以外的逝者的关系,也有以独特的形式展现出来的情况。大学研究班的联合调查的主题是“地震和死者”,在进行现场调查的过程中,经常遇到的话题就是出租车司机们和“幽灵”的邂逅。

地震后,灾区沿岸各地不断出现报告幽灵现象的见闻。调查宫城县石卷市市区的一名学生注意到,出租车司机有着特殊的体验。这是因为,其他的灵现象停留在暧昧的、例如“可能看到了幽灵”的传闻和半不确定的信息中,而司机们的体验谈是把幽灵直接拉在车上,还有具体的对话内容。而且,司机们并不是炫耀该体验,甚至对同事和家人保密,还有的替中途消失的“客人”支付了车费。

举一个例子,当时名叫SK的56岁男性司机,在地震发生约3个月后的某一天深夜,在JR石卷站周边(宫城县石卷市)等待乘客,尽管是初夏,但依然身着冬天大衣的30多岁左右的女性上车。问了目的地,客人回答说“到南滨”。当时那里几乎都是空地。感到可疑的SK先生问女性“那里已经几乎是空地了,确定要去那里吗?为什么要到南滨?大衣不热吗?”,她用颤抖的声音回答说“我死了吗?”, SK先生感到震惊隔着镜子看了看后座,发现那里没有人坐着(工藤优花《被唤醒的灵性的震灾学》节选)。

我们想知道的不是幽灵的存在与否,而是人们对那个现象的意识。我反复问司机,他回答说:“一开始只是害怕,一时间从那个地方无法动弹。”反过来,他又说:“现在不觉得有什么奇怪了。大地震中不是有很多人去世了吗?有人对这个世界感到留恋也是理所当然的。现在已经没有恐怖感了。如果出现同样穿着不合季节冬装的人在等出租车的话,我会和普通的客人一样对待的。”

通常情况下,如何对待不成佛的幽灵,都是希望“不要再出来了”、“请去那个世界”,通过拜的形式将灵魂超度到极乐世界。但是在这里,超越了幽灵是否真实存在的问题,当事者怀着敬畏的心情期待着与逝者再会,自然地迎接。这个举措与即使在家人寻找失踪者的情况下,很多宗教者也带着安魂的祈祷送逝者到极乐世界的举措是截然相反的。

东日本大地震也是近年来罕见的造成很多失踪者的灾难。从这个意义上来说,摆在我们面前的一个根本问题是将死亡的定点放在哪里。既然无法确认遗体,将死亡时间追溯到事件的起点(东日本大地震),还是一个月后,还是一年后,还是不承认死亡。这种失踪本身不确定的情况被家族社会学家波林•波斯(Pauline Boss,明尼苏达大学家族社会学名誉教授)称为“暧昧的丧失(Ambiguous Loss)。这与死后举行葬礼、埋葬或火葬等明确的丧失手续不同,是对死亡的吊唁放在一个暧昧不清被遗弃的状态。

但是,在灾区,很多当事者并没有把与死者的关系性作为负面的存在予以否定。把与逝者的邂逅作为重要的体验甚至未对周围人谈及,作为“活着的逝者”以暧昧形式接受。在那里,存在着允许幽灵即过去去世的人“穿越”到未来时态的情形。

在梦中与逝者相遇

在遗属做的梦中也出现了上述的情景。在震灾后逝者的情况日渐明晰的阶段,让当事人给逝者写信

(“悲爱——写给那天的你”)。在信中有很多和已故家人在梦中相遇的描述。

一般来说,梦被认为是微不足道不切实际的事情,不被纳入社会学的领域。但是,信中记述的梦境,几乎都是想传达给逝者的重要念想,在这个意义上已经构成了现实。因此,如果不把梦境的内容作为社会学的对象,就有可能舍弃一部分现实。因此,我们关于震灾遗属和其朋友与重要的人在梦中相遇的事情,进行了调查和总结(收录在《相遇在梦中》)。

在收集受灾者梦话之际,遇到不可思议的事情。在听几度调查梦话的学生所作的报告之际,我不得不确认所说的是梦还是现实。因为梦和现实的边界很不确定,所说的梦境几简直是 可以用五感能捕捉到的现实世界。

[遗属]将梦中的启示解释为来自逝者的信息,再加上自己的希望,将梦变成愿望,继而转化为现实。也就是说,把“(在睡觉的时候)做的梦”转换成“现实中的梦想(目标)”,通过将这些叠加在一起找到了生活的希望。

对于遗属来说,梦不是想做就能做的,而是被动的,是来自逝者的“托梦”。逝者通过托梦的方式主动和现实世界的人进行交流,形成了故人和活人之间持续进行暖心的沟通,实在是令人不可思议的世界。

灾害过后,复兴的目标是重建遗属的生活、道路和房屋等肉眼可见的东西。但是,逝去的人们以及幸存者对逝者的思念等肉眼看不见的东西却不在其中。这也会破坏我们的时间前提。在复兴的过程中,生活在地震以前那些过世的人们,被认为是在现在和未来无法生存的人们,被社会抹去其存在,迎来了第二死亡。

心脏的跳动从这个世界消失的瞬间(第一死亡),到死为止的生活本身也被否定(第二死亡)。灾害及其复兴方式不问个人有什么理由,都以现代时间管理为前提,而我们也在无意识中被强置于这种框架中。但梦对过去发生的事实可以自由地“覆盖”并保存,产生了可以消除双重死亡的力量。这无疑是对复兴的扭曲和近代管理方式的反衬。

活着的逝者的震灾灵性论

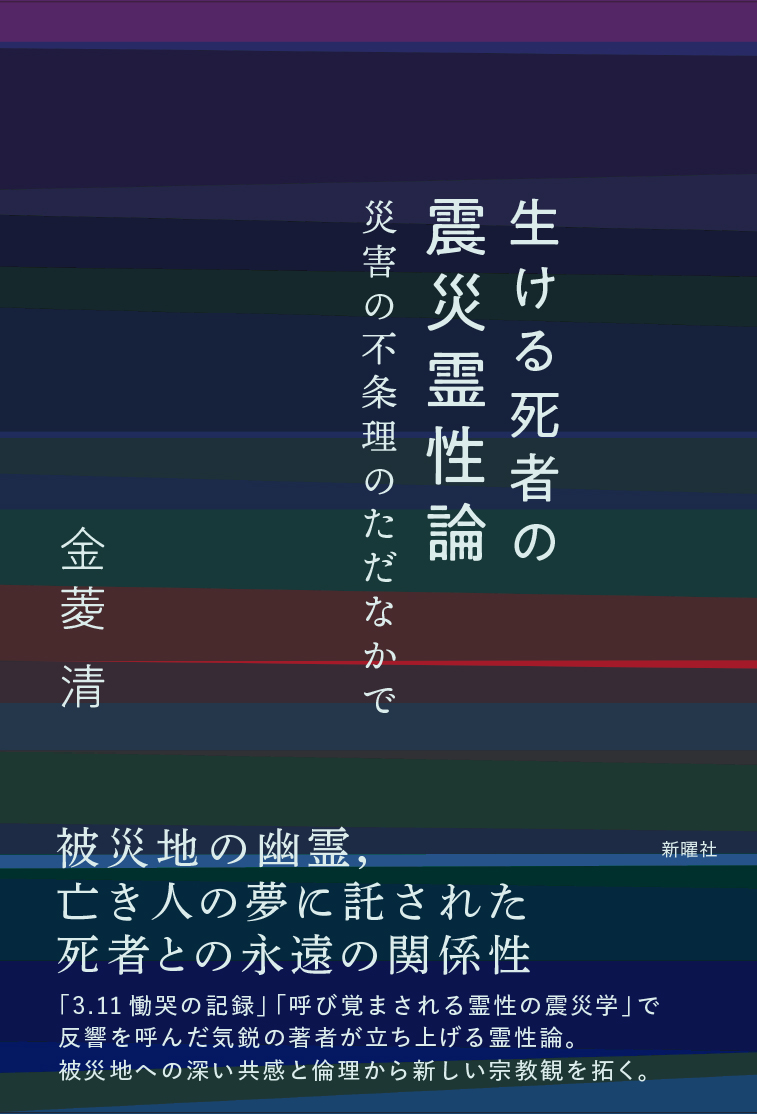

作者的《震灾的灵性研究》在东日本大地震13年后的2024年3月11日作为《活着的逝者震灾灵性论——在灾害的不合理中》(新曜社)发行。

图片:作者提供

在千年不遇的大震灾中,对平时善于处理逝者的宗教相关人员也感到很苦恼。一位僧侣在灾后举行了很多葬礼,但由于自己的母亲下落不明,所以举行自己母亲的葬礼却花了四年的时间。“如果没有祈祷的对象,人心就无处寄托。正因为有沉甸甸的骨灰盒,有牌位,这些可以作为人心的寄托,可以容易地进入祈祷”(《震灾与失踪》)。

也就是说,作为宗教行为,有遗体这个参拜对象,才能对去世进行明确的制度性处理。但是,在这次的地震中,由于有太多找不到尸体,而无法明确是否去世的案例,所以就需要个别对待和对去世的特殊处理。被海啸卷走后出现了很多失踪者,这是东日本大地震的特征之一。为了应对不知去向“不能入土为安的逝者”,仅仅靠祭祀“彼岸的死者”后,再回归到“此岸的生者”一方的现有宗教框架是不够的。也就是说,生者煞费苦心与逝者对话(精神慰籍)而险些被吸引到彼岸,而被祭祀的灵魂又在彼岸和此岸徘徊,这种“暧昧的去世”状态需要修正。突然身边的人中断了生命,为了慰籍痛苦的家人的心,仅凭通常的祭祀是不够的。这是因为,遗属无法确信身边亲人是否真正去世,所以需要反复和至今仍无法入土为安的逝者面向彼岸进行“个别交涉”(灵魂的作祟和慰籍,死亡的污秽和驱魔)。

但是,也可以肯定地看待这个个别交涉。通常的葬礼随着肉体的毁灭而不间断地进行,无论当事人是否同意都会继续下去。与此相对,失踪者由于遗体不存在,反而可以等到在遗属能够接受的时机对逝者进行送别。在不能接受亲人

的死的时候,可以放在暧昧的状态下,搁在自己的世界里。也就是说,可以一边做好心理准备和逝者好好对话,一边自己进行自己能接受的葬礼仪式。既存的宗教只是将逝者送到彼岸的制度。与此相反,从去世与否的暧昧状态中,根据每个人的心情寻求那个人的救赎,在这一点,可以发现与以往确立的宗教制度不同的个别宗教性格在萌芽。

本来,彼岸和此岸的过渡手续是不间断的,但在去世与否的暧昧状态下,在彼岸和此岸之间产生了罅隙,产生了“间的世界”(连接异界和现实之间的世界)。就有了死和生交错的灵性世界。在生与死未分化的状态下会产生各种各样的感情,有对“没能救出他(她)”的悔恨,也有“死者和生者共存,在帮助生者”的感谢之情。这种矛盾的感情在翻腾,生者虽然很痛苦,但通过回应逝者与其沟通,成为活着的动力,这种方式貌似来自逝者的一种馈赠。通过这种馈赠关系和死的应有方式亲密相处,这和绳文时代的“死后世界”相似(喜山,2016),也说明这种死后的应有方式存在于我们的古代宗教。随着时代的发展,久而久之这种方式被否定了,但通过这次震灾又再次明确出现。我将其命名为“震灾灵性论”并加以明确。

这种灵性不仅局限于这次地震,也深深扎根于日本的传统艺术中。幽灵常常出现在主要舞台剧中作祟和怨念等诅咒系列的故事。常见的诸如阿岩、 累[3]等出现的有名歌舞伎里的幽灵表现得很恐怖。但在能乐里所展现的幽灵却大有不同。关于能乐的幽灵故事,常常展现一个温厚的死者观,逝者和生者所编织的“间的世界”。作为能乐庇护者的武士们把杀生作为生计,他们害怕幽灵作祟,所以能乐在舞台上展现的死者观是“死者是又弱又痛苦的存在”(今泉,2009)。根据能乐师安田登的说法,很多能乐的剧目中以幽灵为中心,观众通过感受主角幽灵带来的神话般时间,可以回到过去,这样,作为活在当下的人,可以重新塑造一次人生(安田,2011)。也就是说,故事最初是以配角(主角搭档)作为生者的时间顺序展开,后半部分开始逆转,主角的幽灵出现。能乐中的幽灵,当初和普通的配角相貌类似。但是,第二次出现的时候会戴着面具在梦中变成幽灵出现。幽灵,即过去的人以穿越的形式来到“现在”,上演故事。配角作为不完全的人在不断漂泊,成为连接阴阳世界的存在。通过与异界的相遇,人可以重生一次。

一位遗属通过自己做梦,自己的想法得到了改变,她表示“可以随时接受死亡的来临,这一点没有改变,就是如果有一天遇到自己死去的儿子的时候,我想变成一个值得他自豪的母亲。”通过做梦和幽灵等与逝者相遇,可以促使幸存者与逝者重建关系,重新过上具有意义的生活。

与逝者同生

如上所述,通过梦和幽灵,还有手记和写给逝者的信所提及的“活着的逝者”,对幸存者的生存方式产生了巨大影响。“活着的逝者”的存在,向我们昭示,活着的应有状态也并非一定要有强烈的一贯的主体性,也可以是在世界里创造出了一种纤弱的无序的被动的,也可以不具有强烈主体性的生活。

13年来面对震灾以及对其的思考,比起社会学,不如说在其他领域被人们所认知和接受。譬如,从医疗福祉的现场,有医生指出,“需要有一种用感性,接受来自死者的呼吁,这一点在社区综合护理上来说非常重要”(镰田实,医生,作家),我认为这给包括逝者在内的社区重建提出了暗示。我自己从社会学的观点思考如何从震灾带来的最坏状态进行复兴,不过,我觉得震灾灵性论,对医疗和艺术等其他的领域的瓶颈问题提供了新的暗示。

地震灵性论也可以帮助我们重新审视生死观和现代社会的应有方式。在新冠疫情中,为了防止扩大感染,无法与死者见面,也无法参加火葬葬礼。因此,许多场合断绝了与死者的联系,只是单纯的换算成死者人数的数字,继而被遗忘,此事令人记忆犹新。在疫情中对死者的处理,与死者生活在幸存者心中的“活着的逝者”这一生死观相去甚远,可以说是赤裸裸地展示了现代社会的问题所在。

但是,正如本文所示,该社会是生者与死者一起构成的社会。地震灵性论对现代的启示是,应该重新审视以强烈的主体性为前提的现代社会和人们的存在方式。要持续倾听,那些被忘却的死者、不发声的人、无声的声音、纤弱的主体的呼声,边磨练感性边重新审视社会问题,不正正是对现代的我们所提出的要求吗?

◎参考文献

池上良正《死者的救济史——供养与依附的宗教学》角川选书,2003

今泉隆裕《幽灵能的考察——关于采用“痛苦死者”观的备忘录》《日本文学志要》79:90-101、2009

金菱清编《3.11恸哭记录——71人感受到的大海啸·核电站巨大地震》新曜社、2012

金菱清篇《被唤醒的灵性的震灾学——3.11生与死的夹缝》新曜社、2016

金菱清编《悲爱——写给那天的你》新曜社,2017

金菱清(研习班)篇《连我的梦想都来看我——3.11和亡者在一起》朝日新闻出版、2018(朝日文库、2021)

工藤优花《死者们往来的街道——出租车司机的幽灵现象》《被唤醒的灵性的震灾学》新曜社:1-23、2016

茂木大地《改变了某个宗教者的亲人的死亡——成为暧昧丧失的当事人的时候》金菱清篇《地震和失踪——暧昧的丧失和接受的故事》新曜社:93-108、2020

安田登《在异界旅行的能配角的存在》筑摩书房,2011

若松英辅《与死者对话》变压器视图,2012

喜山庄一《尼莱克卡的原像3》《与论岛品质》http://manyu.cocolog-nifty.com/yunnu/2016/07/810-4f54.html、2016

[月刊杂志《世界》2024年8月号《震灾灵性论:与逝者共生》得到笔者以及出版社岩波书店的许可翻译、转载。]

[1] 2011年3月11日,发生里氏9.0级地震。截至2011年6月20日,该地震造成的灾害涉及死者15467名、失踪者7482名、受伤者5388名、被救出的受灾者26707名、避难者124594名。全坏或半坏房屋200602户,部分损坏371258户。 https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h23/63/special_01.html (日语)

[2] 869年,以三陆近海为震源地的8.3级以上地震引起的大海啸从海岸涌向数公里的内陆,造成1千多人死亡。受灾区域和规模被认为是与2011年东日本大地震最类似的灾害。根据专家的研究,仙台周边的受灾规模比东日本大地震更大。

[3] 阿岩和累是活跃在江户时代的歌舞伎狂言作者、第4代鹤屋南北(1755–1829年)所描绘的作品中登场的悲剧性女主角,分别被描绘为执念的灵魂。当时的歌舞伎演员,第三代尾上菊五郎(1784-1849年)扮演各自的女主角博得了人气。

金菱清

金菱清