与亚洲共创“商业与人权”的时代

拜登政府旨在回归国际协调路线。其中,与共同拥有自由、民主主义、法律支配等“价值观”的“志同道合”的国家构筑包围网,采取对抗中国的战略。拜登总统于2022年5月在东京建立的“印太经济框架”(IPEF)是这一战略的重要组成部分。其主要价值核心之一是人权,即“商业与人权(BHR)”。

图片来源:内阁府广报室

单方面“选择”亚洲合作伙伴的“日本一极“时代已经结束,进入亚洲多极时代。日本如何成为“被亚洲选择的合作伙伴”,应该如何和亚洲相处呢?让我们探索日本在“价值时代”的生存战略。

连通性时代

21世纪是连通性时代。随着物、人、资金以及信息的流动性的提高,加大了跨越国境的连接力度。所有的财富和服务都是由多个国家的各种企业连接而形成的全球价值链(GVC)所创造。如是的全球价值链高度且复杂运行的亚洲被称为“世界工厂”已有多年。而且,目前亚洲不仅确立了“世界工厂”的地位,还确立了世界“市场”、“投资者”,甚至“创新者”的地位,与北美和欧洲并列具有全球性影响力。

回顾二战后的亚洲,总能看到在与世界的连通中成长的日本的身影。日本通过从亚洲进口资源和原材料,以加工贸易的方式步入以出口为主导的工业化轨道,1960年代实现高度经济增长。升级了日本的经济结构。在这一过程中,在国际上失去优势的国内产业部门以贸易和投资为主轴转移到了亚洲各国。

这就是所说的“雁行理论”经济发展模式。如1993年世界银行《东亚的奇迹》报告所示,二战后亚洲的经济发展在世界上表现突出,其中日本发挥了主导作用。

但是进入21世纪后,日本在亚洲的地位开始发生巨大变化。以日本为龙头的传统“雁行理论”经济发展模式开始崩溃。亚洲经济秩序的活力在日本以外的国家兴起,对此日本需要迫切采取新的战略来予以应对(后藤,2019)。

本文以对在理解当今亚洲经济上不可或缺的全球价值链为焦点,概观日本在其中地位的变化。从“日本一极时代”到“亚洲多极时代”,区域经济秩序发生巨大变革,日本应该以怎样的姿态面对亚洲。针对这样的课题,进入2020年代,在全球价值链的推进和运营中,以被重视的“价值”,尤其是以“人权”为焦点来进行探讨。另外,本文大多内容援引拙著《什么是亚洲经济》(2019年,中公新书)加以论述。

由国际化到全球价值链

二战后日本的经济发展得益于与世界经济的连通。20世纪50年代,日本出口主要靠劳动密集型产业,例如在美国销售的廉价服装“一美元衬衫”。在与欧美市场的连通中,给日本国内带来了诸多先进技术和知识,对日本的工业化带来巨大影响。

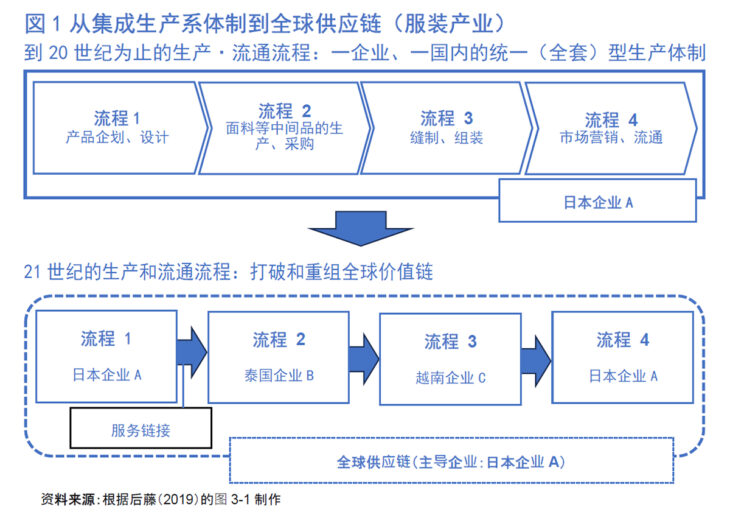

随着日本产业结构的提升,企业积极采用在海外进行生产的国际化战略。也就是将日本国内的生产流程全套在国外开展,也就是所说的“多国国内战略”。但是从20世纪90年代前后开始,从这种统一型的国际发展战略,开始向以复杂的投资和企业合作连接多个国家不同企业的国际网络型战略转变。生产流程从统一到分散的过渡就是全球供应链的一大特点。

图1简单地总结了上述内容。无论是服装还是智能手机,其生产流程都是由许多不同的工序和功能构成。既有资本密集型,也有劳动密集型,更有知识密集型。全球供应链之所以合理,是因为从一系列的流程中切出劳动和资本等“生产要素”的密集型不同的工艺,使其位于各自具有最佳的生产要禀赋存条件的场所(fragmentation),从而提高整体效率。

图1是服装产业的事例,如其所示,最初的“流程1”的企划·设计和最后的“流程4”的营销和流通等市场形成功能是知识密集型流程,在像日本这样的发达国家比较有优势。另一方面,生产布料等的“流程2”是资本密集型工程,这是中国和泰国等中等收入国家的擅长领域。而且,组装工艺“流程3”的缝制是极度劳动密集型流程,适合越南和柬埔寨等国。基于这种情况,全球供应链战略是将各自的流程和功能分配给比较有优势和统一性的企业,并进行连接。另外,图1中描述的日本企业A是组织全球供应链的主体企业,被称为主导企业。该主导企业是决定让哪个国家的哪个企业参加全球供应链,是决定如何分配流程的最重要核心。这些主导企业拥有高超的技术力量和强大的品牌力量,在价值链上较其他企业处于优势地位。

从日本一极时代走向亚洲多极时代

21世纪,日本的地位相对显著下降。日本企业至今为止以压倒性的技术力量组织全球供应链。但是,除日本之外,起着类似的作用的亚洲企业开始兴起。背景有多个因素,其中之一是出现了从“密集型”“产进入品组合型架构”向“模块化”方向发展的趋势。

“组合型架构”是指产品和流程的基本设计思想。其中,大致分为对每个最终产品相互调整各部件的设计,以达到整体最佳的“集成型”和根据预先标准化的部件间的连接部分的规则,能够自由地组合部件而形成产品的“模块型”。进入20世纪90年代,此前日本在世界领先的电子、电机产业为首,在很多产业中,产品、流程架构开始从集成型向模块化型转变(川上、后藤、2018)。

日本在很多产业中处于主导地位的时代,集成型体系架构是主流。大型电机制造商等的组装产品制造商和负责零部件供应商之间有着紧密的合作关系,进行具有对口的技术和零件开发。因此,各部件之间具有强烈的相互依存,要取代十分困难。但在此过程如中,日本企业在内部积累了大量技术和知识。

技术积蓄不多的亚洲企业无法对抗,就被纳入日本企业主导的全球供应链中。但是,随着模块化的发展,部件的代替可行性有所提高,各个流程和功能的外包变得容易。亚洲企业通过在比较有优势的领域,进入全球供应链,并获得高度化的机会。这引起了全球供应链中企业间力量关系的变化,降低了日本企业的存在感。

电动汽车(EV)产业就是典型的事例。以往装载内燃机型发动机的汽车的特征是集成型架构,而EV是压倒性的模块型。因此,迄今为止与汽车产业完全没有关系的企业,也突然开始进入EV产业。越南的VinFast公司等是典型的事例,该公司是以房地产事业为母体的公司。虽然成立于2017年,但第一个EV在2021年上市,2023年8月在美国NASDAQ上市,成为很大的话题。

除了这种技术基础的变化之外,各国国内市场的扩大也提升了亚洲企业的地位。日本主导形成的亚洲经济秩序,即单方面“选择”亚洲伙伴的日本一极时代已经结束,进入了亚洲多极时代。对于日本来说,在亚洲“被选为值得信赖的合作伙伴”就变得很十分要。该如何让亚洲选择日本,是现在日本面临的课题。

“分裂”时代的全球供应链

进入2020年代,全球供应链的发展出现了新局面。政治开始当道。进入2010年代,美中对立开始明显化,2019年开始的贸易战象征着摩擦的激化。其影响不仅限于美中两国,还波及到包括日本在内的亚洲。与美中经济紧密相连的亚洲价值链大受冲击,各国的经济也受到巨大影响。在此之前,各国企业积极地越过国境,通过全球供应链连通,并在其中通过革新产生互相依存的经济活力。这样的局面被两国的政治对立撕裂,甚至美中经济的脱钩论也甚嚣尘上。

2019年底爆发了新冠疫情,为防止疫情蔓延采取的措施导致全球供应链的断裂。但是,随着世界进入后疫情时代,围绕芯片等战略性物资和技术霸权而产生的分裂风险也开始受到关注。在二战后实现的开放稳定的亚洲国际政治经济秩序中,似乎仅凭经济变量实现的高效率竞争战略已经走到极限。

而且,新“民主主义”和“可持续性”等与非经济性“价值”相关的事项与全球供应链联系在一起开始被讨论。出于对于中国新疆棉产品生产牵涉强制劳动的担忧,美国发动了限制进口措施。因此,面向美国的服装价值链不得不进行一定程度的重组。在接下来的章节中,让我们在一连贯的“价值”中,把人权作为焦点,在“商业与人权”的角度探讨今后发展全球供应链的问题点及其可能性。

“商业与人权”和全球供应链

目前日本通商政策的关键点之一就是人权。2021年11月第二次岸田文雄政府上台后,新设了负责国际人权问题的首相助理职位,经济产业省和外务省也设立了人权问题担当部局。在这一动向的背景下,也牵涉到上述全球地缘政治动态。

在岸田政府成立之前的2021年1月,美国拜登政府上台后,一改前政府采取的重视面向国内的方针,回归到国际协调路线。另一方面,在日益激化美中对立中,与自由、民主主义、法律支配等享受共同“价值”的“大同国家”紧密团结,采取建立了包围网进行对抗的策略。该政府推出的“印太经济框架(IPEF)”正是将该战略其具体化的框架。这样的价值核心之一就是人权,或者说是“商业与人权”。

“商业与人权”是一个既老又新的问题。其起源可以追溯到受跨国企业影响较大的20世纪70年代,冷战结束后,20世纪90年代进入全球化的全盛期,要求企业采取负责任行动的呼声越来越强烈。2011年联合国人权理事会一致通过《联合国工商企业与人权指导原则》,成为权衡“商业与人权”的基本指南。

保护和推动人权一直被认为是国家应该承担的责任。但是,这一“指导原则”除了国家之外,还明确要求企业负有维护人权的责任。并且,现在在欧美全球供应链的将尊重人权义务化的法律制度也逐步制定和实施(后藤,2022a)。例如,德国在2023年1月实施了《德国供应链尽职调查法案》,对人权和环境的尽职调查义务化。所谓尽职调查,是指针对人权等风险实施调查,在调查出有违反的场合,责令企业进行改善的一种持续的程序。同样的法律在法国和英国也在实施,另外欧盟全体也讨论了同样的指令方案。面向欧美的商业活动,现在除了生产性等传统的经济变量之外,还必须考虑人权等非经济变量。包括日本在内的亚洲企业,在强化竞争力的同时,也面临着实现全球供应链组织和管理的全新种类的课题。

最近,全球供应链在技术霸权和安全保障方面经常被讨论。很多亚洲企业及其员工,生活在与这些领域有明确区别的服装、食品、通用型电子机械的价值链中。就连这样的“普通”价值链也开始被卷入的“价值”的时代,如何与亚洲一起寻找出路,才是日本的方向。

面向日本和亚洲的新共创关系

全球供应链时代“商业与人权”的课题,就是如何在整体上尊重人权的同时,面对相关的多元国家的经济主体,获得竞争力。但是,在经济水平和政治体制多样化的亚洲,对于包括劳动者权利在内的人权课题,现状是存在着各种各样的实际情况和反响。今后,在这些国家推动企业或加入全球供应链,在上述方针和法律有效渗透的过程中,会产生各种各样的问题。届时,作为被信赖的伙伴选择日本,就有其用武之地。日本企业可以分享在实践中积累的、作为隐性知识的优秀实践事例。

联合国的“指导原则”和欧美的法律制度无疑是保证尊重人权等企业行动的强有力工具。这种带有强制力的方法被称为“法理(de-jure)标准”。另一方面,这种“理想”的企业实践,多是存在于为追求利润而产生的竞争战略中。这样的企业行动是以利润最大化为目的,所以不需要以有强制力的规则为前提。这被称为“业界(de-facto)标准”(后藤2022b)。

迄今为止笔者在国内外日本企业现场,看到了很多包括尊重人权在内的作为隐性知识的可持续性好例子。发展中国家的企业与全球供应链连通的最大好处在于先进的技术和知识的传播。其中也有可以语言化的有形知识,但也有难以语言化的隐性知识。所谓的“日本式经营”,在模块化时代也存在过时的作法和惯例。但是,现场还有很多在“商业与人权”时代也有效的、作为隐性的实践知识。例如,创造稳定的交易关系和就业环境,创造公司内外各种各样的利益相关者之间非正式对话的机会等,有多个可以同时获得竞争力和尊重人权的好实例(Goto and Arai,2018,后藤2022b)。

对于“价值时代”存在的各种新课题,上述的日本经验会起到关键作用。第一步,要与亚洲合作伙伴一起挖掘埋没在日本实践中的隐性知识,并在重视“商业与人权”的当下进行重新评价。能够看到日本实践价值的,往往不是当事者的日本本身,而是作为旁观者的亚洲伙伴。而且,为了使日本的经验作为可持续的竞争战略扎根于亚洲的现场,必须要适应当地社会和经济氛围。要实现这一点,日本和亚洲各国以对等的立场对话,本着互相学习态度,才有可能实现。这样在与亚洲国家并肩共同创造,才能拓展日本和亚洲的未来。

参考文献

川上桃子·后藤健太,2018.《生产的亚洲全球分工网络和本地企业的发展》远藤环·伊藤亚圣·大泉启一郎·后藤健太(编)《现代亚洲经济”学习亚洲世纪》——有斐阁,72-93页

后藤健太,2019. 《亚洲经济是什么——跃进的活力和日本的出路》(中公新书)中央公论新社

后藤健太.2022a. 《全球化时代的『商业与人权』》《亚太与关西—关西经济白皮书〈2022〉》亚太研究所,44-51页

后藤健太2022b。《亚洲负责任的供应链:日本电子产业的事例》(日文版)国际劳动机构(ILO)

Goto, Kenta and Yukiko Aral. 2018. More and Better Jobs through Socially Responsible Labour and Business Practices in the Electronics Sector of Viet Nam. International Labour Office, Geneva: ILO.

[ 月刊杂志《Voice》2023年11月号《与亚洲共创“商业与人权”的时代》得到笔者以及出版社PHP研究所的许可翻译、转载。]