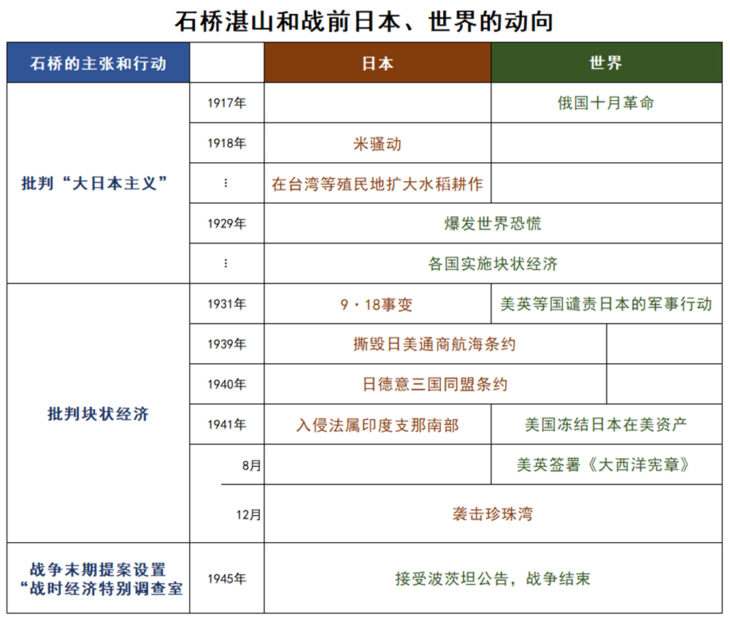

学习石桥湛山国际协调的意义:关键要设计有理念支撑的制度

牧野邦昭(庆应义塾大学教授)

石桥湛山(1884–1973年)

照片提供:Portraits of Modern Japanese Historical Figures (www.ndl.go.jp/portrait/e/)

< 要点 >

-

- 比起确保殖民地统治,重视国际分工

- 美英的崇高理念在日本也遭受“欺骗”的差评

- 展示规避国际秩序危机的自由化的优势

牧野邦昭教授

在昭和初期的黄金禁运争议中活跃的经济学家,战后转为政治家一跃成为首相的石桥湛山(1884-1973)在大正时期(1912-1926)批判以获得殖民地为目标的“大日本主义”,提倡所谓的“小日本主义”,被人所熟知。

其主张是基于亚当·斯密(Adam Smith)和大卫·李嘉图(David Ricardo)等英国古典派经济学研究的石桥思想。石桥认为,财富的源泉在于劳动,经济是由自由的个人分工构成的,不仅是日本,各国为了经济发展,应该通过教育提高国民的能力,提高劳动生产力,同时为了扩大分工的范围,应该通过贸易推进国际分工。

因此,当时被视为问题的日本的“过剩人口”反而有利于分工的经济发展,而且即使日本没有天然资源,只要维持和平,进行自由贸易,从国际分工的观点来看也没有问题。为了确保和维持殖民地,反而需要很多军费,另外,石桥主张日本即使放弃朝鲜、台湾等殖民地,也能在贸易中获得更多的利益,主张和平经济发展的想法,现在其预见性得到了很高的评价。

只不过生活在现代的我们,已经知道战前的日本和石桥的主张背道而驰。那是为什么呢?

若停留在“殖民地带不来利益”这种功利主义主张的层面,则只能得出若是“有利益的殖民地”就好的结论。为了应对1917年的俄罗斯革命和1918年的米骚动,一方面争取为城市居民提供稳定的粮食供给,另一方面,由于第一次世界大战后国际收支恶化,与其扩大进口粮食进口,优先在台湾和朝鲜等殖民地扩大水稻种植。

结果,日本在20世纪30年代实现了粮食“自给”,这同时也意味着为了日本社会的稳定,台湾和朝鲜成为不可或缺的存在。另外,对1932年建立“满洲国”的投资,在高桥是清(1854-1936)大藏相(财政相)的领导下,实施扩张性财政政策和再度禁止黄金出口致使汇率下跌,导致出口增加,为昭和恐慌(1929-30)后的日本经济恢复做出了贡献。事实上与石桥的主张恰恰相反,日本从殖民统治下的台湾、朝鲜、满洲获得了利益。

这一“成功体验”进一步引发了想要将中国北部(北支)置于统治之下,进行北支分离活动,伴随而来的日中关系进一步恶化继而发展成为中日战争(1937–45)。

另一方面,昭和恐慌后日本的出口恐惧增加,特别是引起了与英国的激烈贸易摩擦。英国为了保护本国宝贵的市场,实施强化英镑区(英镑经济圈)。对此,在日本,建设“日满经济一体化”,在中国建设“日满支经济一体化”的主张不仅在军部,也成为了包括财界在内的国民舆论趋势。

与石桥思想相近的经济学家高桥龟吉(1891-1977)也批评了主张自由贸易的英国转换为块状经济,但却协助主张建设“日满支经济一体化”的军部。石桥自己一边追认现实中日本的行动,一边维持基本的想法,批判块状经济,主张国际贸易的重要性以及与英国改善关系,但是都没能改变趋势。

在日本国内,视将自由贸易和块状经济分开使用的英国、以及一边标榜自由的国家一边限制日本人移民的美国为伪善,主张“没有资源的国家”要挑战以英美为首的“拥有资源的国家”的国际秩序的风潮蔓延开来。

这种风潮随着美国为了抑制日本的军事行动实施经济制裁得到进一步加强。日本为了对抗美国,于1940年9月签署日德意三国同盟,并入侵法属印度支那南部。

在已经开始的第二次世界大战中,美国加强了救援英国的意思,为了进一步牵制成为德国同盟国的日本,决定对日禁运废铁。在获取资源变得困难的日本,为了确保资源而入侵东南亚的论调占据优势,41年7月入侵法属印度支那南部,但美国立即冻结在美日本资产,停止石油出口,英国也效仿美国。

此后,8月14日,美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔举行会谈,发表了大西洋宪章(当时在日本被称为“英美联合声明”)。大西洋宪章在经济方面提倡自由贸易的重要性、经济合作的进展、免于恐惧和不虞匮乏的自由、在公海不受阻碍自由的航行。特别是不论大国、小国、战胜国、战败国,都要努力使所有国家享有经济繁荣,参加世界贸易和获得世界的原料且平等利用。

大西洋宪章再后来成为联合国国际秩序的基础,但遭受经济制裁后的日本,对英美提出的理念无法正面接受,视其为“欺骗”,表示强烈的反感。为了抑制日本的军事行动而实施的英美经济制裁,反而让日方感受到了现实与这一理念之间的差距。作为现实问题,日本为了确保石油资源,对抗以英美为中心的国际秩序,构筑了“大东亚共荣圈”的理念,迈向太平洋战争的道路。

另一方面,石桥在开战前就主张放眼未来,考虑“战后”的重要性。战争末期,在石桥的提议下,在大藏省内设置了“战时经济特别调查室”,除了石桥以外,经济学家和金融相关人员担任委员,进行对“战后”的研究。在那里,联合国方面的布雷顿森林协议等也作为讨论的对象,讨论了理想的世界秩序的应有状态。

在和委员们的讨论中,石桥主张,战后的日本即使领土被限制于本土范围,只要致力于国内开发,并且在国际秩序中,世界恢复自由贸易,充分地加以利用的话,可以得到很好的发展。担任委员的经济学家中山伊知郎(1898-1980)在战后对石桥的先见之明表示非常钦佩。

在反省由块状经济体引发的第二次世界大战的基础上制定的战后布雷顿森林体制=关税与贸易总协定(GATT)/国际货币基金组织(IMF)体系中,自由贸易的理念得到制度的担保,并且在该体制下包括日本在内的很多国家实现了经济增长并获得了利益,也致使石桥的“预见性”备受瞩目。

即使有很高的理念和逻辑上优秀的思想,如果实现它的制度不能充分发挥作用,人们在遵守它的过程中找不到好处,就会失望,会朝着否定理念和思想本身的方向前进。在现代,随着贸易和投资的自由化,资本主义在全球化发展壮大。相反,没有从中得到实惠的人们和国家的动作,让国际秩序面临着危机。

在重新审视主张重视自由经济活动的石桥思想的同时,为了实现这一理念,如何才能让更多的人和国家获得利益,应该思考如何进行制度设计,是当下面临的紧急课题。

[ 翻译责任:日本综述。本篇报道第一次刊登在《日本经济新闻》2022年8月15日的专栏《经济教室》中,题目为《学习石桥湛山国际协调的意义:关键要设计有理念支撑的制度》(日本经济新闻2022年8月15日)。经笔者的许可转载。]